Silvia Notarangelo

Silvia Notarangelo

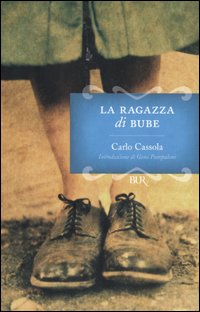

ROMA – Ci sono la resistenza e il dopoguerra, tanto cari alla narrativa neorealista, ma anche il sentimento e l’antichissimo topos della separazione degli amanti ne “La ragazza di Bube”, il romanzo di maggior successo di Carlo Cassola.

Toscana, 1945, le formazioni partigiane si sciolgono e i militanti tornano a casa. Tra di loro c’è Bube, un ragazzo impulsivo che, sulla strada del ritorno, decide di fermarsi dalla famiglia di Sante, un suo compagno rimasto ucciso. Qui incontra Mara, la sorella di Sante, e tra i due nasce subito un timido sentimento, segretamente alimentato da scambi di biglietti e fotografie.

La situazione, però, precipita quando Bube, resosi protagonista di un omicidio e di un altro incidente in cui aggredisce un prete, diventa un ricercato. Le occasioni di incontro con Mara si fanno più sporadiche e pericolose. Bube, ormai consapevole della gravità della sua posizione, decide di espatriare in attesa di un’amnistia. Mara non può seguirlo e, così, prima di separarsi, i due si promettono reciprocamente.

Il tempo passa, le notizie sono incerte e la ragazza, complice l’incontro con Stefano, un giovane operaio, sente affievolire, a poco a poco, il sentimento per Bube. I suoi dubbi sono, tuttavia, destinati a dissolversi. Arrestato in Francia e costretto a subire il processo, durante un colloquio in carcere Bube le confessa che è ancora lei il suo unico pensiero. All’improvviso, la confusione di Mara si trasforma in consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità che si è assunta. Non può abbandonarlo proprio ora, perché lei è “la ragazza di Bube…e il suo posto è accanto a lui. Per sempre”.

Categoria: 1960

"Viaggio in India", ricercando le incolpevoli origini

L’India è definita, da Todisco, come un continente in bilico tra il bagaglio enorme di cultura e tradizione e le nuove spinte della modernità sociale e tecnologica, meccanica e politica: un grande, immenso, continente, popolato a dismisura, che sarà ben presto assediato dalle macchine della TATA (colosso oramai globale) e le eccellenze studentesche in matematica e informatica. Più di Moravia e Pasolini, che negli stessi anni si recarono in India (con la Morante) per un viaggio dai simili intenti, Todisco seppe penetrare meglio i meccanismi dell’India, seppe documentarli più attentamente e approfonditamente, in un’analisi che si trova sempre in bilico tra giornalismo e letteratura, senza mai inficiare l’una o l’altra, ma facendole pacificamente (e straordinariamente) convivere.