Dalila Sansone

Dalila Sansone

AREZZO – Non potrei pensare di leggerli separatamente, distinti l’uno dall’altro. I tre titoli che compongono la trilogia di Agota Kristof si oppongono, si sovrappongono, si confondono e costituiscono un’unità piena, alla stregua del meccanismo che unisce due individui gemelli. “Il grande quaderno” (1987) è la storia di un abbandono in tempi di guerra, lontano dalla città di K.: due gemelli, una nonna che non li vuole, una madre che scompare. Il tessuto narrativo è asciutto, al limite dell’aridità, meccanico. La prosa riflette il controllo superiore, inumano delle emozioni, il gioco perfido della loro negazione. Che sia istinto di sopravvivenza, lucida follia o intelligenza superiore, la storia di questi due bambini e il racconto del loro quotidiano evocano tutte le sensazioni possibili, al limite della nausea fisica. Nei romanzi successivi la coppia non esiste più e l’autrice inizia a tessere un gioco sottile, prima resuscitando l’umanità negata dall’aridità di stile e contenuto del primo racconto, ne “La prova” (1988), poi vestendola di abiezione e viltà nella “Terza menzogna” (1998).

Nella seconda parte della trilogia al villaggio resta Lucas, dopo la fuga oltre confine del fratello e soffre, annienta la propria esistenza nell’incolmabilità dell’assenza fino a quando non scopre la capacità di amare e ama. Sostituisce all’esercizio di negazione delle emozioni dell’infanzia, il percorso difficile dell’apertura all’altro, costantemente puntellato di ombre e arretramenti. “La terza menzogna” è un intreccio semionirico, il delirio malato di Lucas il fratello fuggito oltre la frontiera, tornato alla ricerca di Klaus. Un momento. Non era Lucas quello rimasto? No Lucas non è mai esistito, lui non ha mai vissuto nella casa nel bosco da bambino insieme al fratello, i suoi ricordi non coincidono con niente. In quest’ultimo racconto i due fratelli si incontrano. Klaus è un poeta misantropo dedito alla cura di una madre che non si mai perdonata la perdita dell’altro figlio, e usa uno pseudonimo per scrivere: Lucas. La storia dei gemelli è completamente stravolta, chi è rimasto nega all’altro il recupero della propria identità, della metà perduta e non esiste più verità, dissolta per sempre dal potere della mente, dalla deformazione dei ricordi, dalla negazione del dolore, dall’assenza di sentimenti che sortisce lo stesso effetto del loro rifiuto, voluto o subito.

Tre romanzi, tre aggettivi: atroce il primo, umano il secondo, l’ultimo privo di senso. La trilogia: spiazzante.

Categoria: Letture vintage

Annete Wieviorka: Auschwitz spiegato a mia figlia

Marianna Abbate

Marianna Abbate

ROMA – È giusto spiegare ad un bambino l’orrore del lager? È giusto che un bambino sappia quali siano le infamie di cui l’uomo è capace? Mostrare ad un innocente che le guerre, gli stermini, non sono solo parole lontane legate a una cultura diversa dalla nostra, a un mondo dominato da leggi diverse dalle nostre, ma che le stesse cose succedono da noi che ci vantiamo di essere culla della democrazia?

Annete Wieviorka non ha dubbi. Lei, storico del ‘900, che convive ogni giorno con il tema dello sterminio degli ebrei si prende carico di questa responsabilità. Auschwitz spiegato a mia figlia è stato un caso editoriale, in Italia è pubblicato da Einaudi, a cui molti si sono interessati.

Molti adulti hanno letto per la prima volta di quello che succedeva nella cittadina polacca di Oswiecim, vicino alla vecchia capitale Cracovia e così vicino a Wadowice, dove nacque Giovanni Paolo II. Perché di Auschwitz molto sappiamo e non sappiamo niente.

È giusto chiamarlo campo di concentramento? Che differenza c’è tra Auschwitz e Birkenau? I tatuaggi facevano male? Perché volevano sterminare gli ebrei?

Domande naif alternate a domande concrete, come solo un bambino sa fare. Ma forse in quelle domande semplici si nasconde la verità.

Facevano male i tatuaggi? Sì, erano una ferita inguaribile. Non tanto per quella puntura inflitta con aghi di dubbia provenienza (ah i problemi dei nostri tempi, così igienici), ma per il loro significato. Per quello che quell’ago ti rubava: il tuo nome, la tua identità, il tuo posto nel mondo. Molte famiglie di sopravvissuti o morti ad Auschwitz usano tatuarsi il numero portato dal loro parente internato, per non dimenticare quel dolore.

Perché è sbagliato dire campo di concentramento, campo di lavoro? Questo termine è abbastanza corretto in riferimento ad Auschwitz I, ma non ad Auschwitz II- Birkenau. Il campo di Birkenau era un centro di sterminio. I convogli arrivavano e le persone scendevano in file ordinate. Si spogliavano seguendo l’ingannevole promessa di una doccia, e morivano sotto il venefico effetto del terribile gas Zyklon B. Arrivavano, scendevano e morivano. A volte qualcuno veniva scelto. Fortunato, viveva qualche giorno, qualche mese, prima di morire di fame, di freddo.

Se pensiamo ad Auschwitz, pensiamo ai sopravvissuti. È la cosa più sbagliata che possiamo fare. I sopravvissuti sono un errore, sono uno scherzo del sistema. Non dovevano esserci sopravvissuti ad Auschwitz. Quando le truppe entrarono a liberare il campo, videro ombre di persone, videro quello che gli internati chiamavano musulmani: persone in fin di vita, ridotte a pelle e ossa che vagavano nel campo. Quanti di quelli ancora vivi alla liberazione sono sopravvissuti al loro stato? E quanti sono riusciti a sopportare il peso di quello che hanno vissuto.

Si potrebbe pensare che Primo Levi sia un sopravvissuto. Abbiamo tutti letto il suo libro, abbiamo visto le sue foto in tarda età. Eppure Primo Levi è morto in quel campo. E come lui molti di quelli che abbiamo chiamato salvati. Persone che non hanno saputo liberarsi dall’orrore di ciò che hanno vissuto, e che hanno vissuto la vita dopo il campo come fantasmi. Strappati alle proprie case, unici rimasti di famiglie numerose.

Spiegate Auschwitz alle vostre figlie, spiegatelo ai vostri figli.

Viaggio “Dove lo Stato non c’è”.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – All’inizio degli anni Novanta, il direttore de “Il Mattino”, uno dei più antichi e nobili quotidiani d’Italia, chiese allo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun un viaggio nel Sud Italia. Una sorta di passeggiata sociale: raccogliere storie, aspetti della vita di quelle regioni e tramutarle in racconti, in narrazioni che travalicassero i rigidi confini del giornalismo e della cronaca. Nacquero una serie di brevissimi reportages narrativi, raccolti poi da Einaudi nel volume “Dove lo Stato non c’è” (1991).

Queste testimonianze sono tanti ricchi frammenti di umanità, tante incursioni preziose in una realtà feroce e cruda, assurda persino, a volte, da immaginare. L’indagine di Ben Jelloun è naturale esattamente come la vita che scorre perché queste pagine semplici ma tristi confermano come la violenza, il degrado, l’abbandono morale e civile, siano oramai parte integrante e costitutiva di una particolare realtà. O, quantomeno, precipizi concreti, attentatori sempre in agguato in attesa di un passo falso, di un’esitazione, di un errore senza possibilità di espiazione.

Tahar Ben Jelloun, però, cerca di evidenziare anche le persone coraggiose che non sono ancora completamente assoggettate al cinismo e all’indolenza, né all’omertà; persone, uomini e donne, padri e madri, che lottano, che resistono; persone che cercano di sopravvivere in una realtà più grande di qualsiasi altro pensiero. E poi ci sono anche gli avvocati che cercando di nobilitare una giustizia ampiamente compromessa, in azione e fama. Ci sono le madri, pronte a soffrire sole e in silenzio per ristabilire la dignità del loro dolore, il valore della loro perdita.

A tutte queste situazioni è comune un aspetto: la totale assenza dello Stato, con la lettera maiuscola. L’Istituzione statale, che dovrebbe presiedere e controllare, proteggere e rassicurare, da questi racconti è totalmente assente; decisamente latitante, se non addirittura in fuga programmata. Lascia il campo libero ad altro poteri che non tardano a palesarsi e a riempire i vuoti, scontornando i limiti tra bonus e malus, senza nessuna remora né timore.

Di tempo, da quei reportage, ne è passato; ma nulla è mutato. Leggere questo testo ci squaderna situazioni che puntualmente ritroviamo nelle cronache dei quotidiani. Il tempo passa ma non muta se non mutano le condizioni per cui questo Stato parallelo si è affermato e ancorato a strutture clientelari e terroristiche.

E qual è, allora, la soluzione? Cosa ci potrebbe salvare dalla rovina che pare inevitabile? Semplicemente, la parola. Perché “ci sono delle parole, apparentemente insignificanti, che uccidono”. E, in unione, la poesia. Perché “la nostra arma segreta è la poesia, bisogna continuare a opporre loro la forza magnifica delle parole. Le parole possono essere crudeli e vendicative. Quelle dei poeti sono terribili… Non avete l’aria troppo convinta! Peggio per voi!”.

“Il signore è servito”: storia di un ménage-à-cinq.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – È la storia di un ménage-à-cinq, questo “Il signore è servito” di Barbara Alberti, edito nel 1983 da Arnoldo Mondadori Editore. Un ménage-à-cinq, in realtà, più complesso di quanto la definizione non faccia intendere. Perché oltre alla sfera sessuale, piuttosto sublimata, presunta, comunque descritta in sottrazione, ci sono masochismo e sadismo, violenza e sottomissione, sublimazione e affascinazione, malia e magia.

A raccontare la vicenda è il “servitore”, alla maniera di un Leporello contemporaneo che tiene aggiornato il catalogo delle conquiste del suo padrone. Un servo fedele, che solo in vecchiaia decide di dedicarsi alla stesura dei suoi ricordi, per non farli finire nell’oblio e rassegnarli alla dimenticanza. Il servo, in realtà, è da sempre innamorato del padrone, del grande attore Ruggeri; ma non ottiene nulla da lui, se non la possibilità di rimanergli vicino occupandosi dei suoi affari. Assistenza che ben presto diventa morbosa curiosità, quella un po’ tipica di tutti i maggiordomi. Grazie alle sue capacità di voyeur, il servo riesce a non farsi scappare (quasi) nulla di quello che accade nella villa. E (quasi) nulla della complessa storia di amore-persecuzione che tra quelle mura si squaderna prepotente.

Il signore è omosessuale, con una predilezione per i giovani ragazzi. Che arrivano in grande quantità, nelle sue stanze. Ruolo di primo piano lo avrà il ragazzino Tom, che tiranneggia il signore e lo piega a tutti i suoi progetti. Ma poi entra in scena “la russa”, che ha un marito tiranno e geloso. Lei si innamora di Tom, ma Tom si diverte a non amarla, soltanto per tenerla in ostaggio con l’idea di un amore che sia solo tensione attrattiva ma mai compimento dell’atto. E, sullo sfondo, si muove Enrico, il nuovo “passatempo” del signore, che tutti considerano una nullità ma che sarà il più potente tra tutti. Perché amerà tutti, dell’amore più crudele, che è quello che si utilizza per usare gli altri. E poi c’è il servitore, sempre di sottofondo, che si concede le sue scappatelle, le sue imboscate d’amore, ma che segretamente è attratto da tutti, e ne fa pensieri impuri. Ma non c’è nulla di impuro, in questa storia. È un percorso di nobilitazione e sublimazione degli impulsi più primitivi e primordiali, che nella maggior parte dei casi gli uomini reprimono e finiscono per ammalarsene.

Barbara Alberti è scrittrice che ama raccontare l’amore nelle sue sfaccettature più recondite, anche più spaventose. Non la fenomenologia più diretta ma quella più abissale, più ripida, più oscura. Converte le atmosfere più prevedibili in mosaici non disordinati ma inusuali, creando nel lettore uno straniamento che infierisce, crudelmente, sul buonismo della pianificazione preconcettuale. Un gioco semplice, che lei riesce a portare avanti con estrema perizia e abilità, e con uno sguardo divertito, con un sorriso ironico sulle labbra, come a dire al lettore “guarda un po’ cosa ti combino adesso!”. Ed è questo, senza dubbio, il motivo che ce la fa amare.

“Il disagio della modernità” Taylor ci illustra i nostri errori

ROMA – Viviamo in un mondo relativamente libero, che ci permette di scegliere a cosa dedicare la nostra vita. E abbiamo scelto: la dedichiamo a noi stessi.

È proprio l’individualismo, secondo Charles Taylor, il maggiore dei mali della nostra società. La causa di tutti i disagi e cioè della perdita di un fine e della libertà politica. Nel saggio “Il disagio della modernità” il filosofo canadese ci illustra i passaggi che portano l’uomo a rinchiudersi nella gabbia dorata dell’adorazione di sé, dimenticandoci dell’aspetto fondamentale della nostra essenza umana: la socialità.

La ricerca insistente dell’approvazione, di un elogio che dimostri la nostra unicità, l bisogno di diversificarsi dagli altri, diventano fini a se stessi, perdendo un’oggettiva utilità. L’estro artistico viene ricercato da tutti, senza spesso saper riconoscere il talento oggettivo.

Bene, Taylor non condanna completamente questo innamoramento egoistico, ma lo vorrebbe educare ad una funzione sociale. La socialità infatti, è l’unico aspetto a dare un fine alle nostre azioni. Così come lo è l’impegno politico in senso lato di impegno sociale. Senza il contesto le nostre scelte perdono di significato, perdono ogni valore.

Un tempo il destino dell’uomo veniva definito alla sua nascita. Nelle civiltà moderne non è così: il cambio di posizione sociale è possibile, seppure con sforzi sensibili. In questo modo l’uomo si arroga il diritto di assumere delle posizioni diverse da quelle tenute dal proprio governante, che un tempo era l’unico a poter decidere della vita dei suoi sudditi.

Se riuscissimo ad indirizzare i nostri interessi contestualizzandoli ad un bene maggiore, come quello comunitario, potremmo restituire alle idee la loro giusta valenza e il loro stesso ruolo di idee. Soprattutto in un mondo globalizzato che permette la circolazione di queste idee e la loro funzionalità cosmopolita.

Charles Taylor ha insegnato a Oxford, Princeton, Berkeley. Attualmente è docente di Scienza della politica e filosofia presso la McGill University, dedicandosi alle scienze sociali e alla filosofia politica. Sono importanti i suoi studi sulla tematica della secolarizzazione e sui rapporti tra modernità e religione.

“Altro ed altrove”, ma pur sempre lo stesso amore.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Angelo Branduardi ha sempre avuto un occhio di riguardo per la poesia. Cantautore colto e raffinato, ha da sempre perseguito una ricerca musicale attenta e puntuale sugli antichi strumenti, le antiche partiture, le note remote di cui ci si serviva anni fa. Silenziosa, ad affiancarlo nel lavoro di scrittura dei testi, la moglie, Luisa Zappa, spesso mai accreditata ma sempre presente. Sue sono le traduzioni e gli adattamenti delle quattordici poesie d’amore, provenienti da tutto il mondo e dalle più distanti culture, presentante in “Altro ed altrove” (2003).

L’intento è esplicitato dallo stesso musicista, con un intenso messaggio presente nel booklet: un “viaggio, tra sogno e curiosità, immagini di terre lontane, visioni di uomini e donne che, sotto altri cieli, ardono delle stesse passioni”. Come a dire, evidentemente, che se tutti noi crediamo soprattutto all’amore non hanno molto senso divisioni e ripartizioni. Il cielo è unico, l’amore ancora di più, al di là di tutte le declinazioni che può assumere.

Si inizia con “Laila, Laila”, deliziosa ballata nepalese per una donna che ha in sé la dolcezza dello Shiraz e il veleno del cobra di Birmania; poi si va negli States, con un dolce “Notturno indiano”, frutto di una cultura, quella dei “Pellerossa”, in perfetta armonia con la Natura e le Stelle bambine; dall’Afghanistan del 1600, più più precisamente da un componimento del poeta di etnia Pashtun, Mirza Khan Ansari, deriva il testo de “La candela e la falena”, che narra di una amore impossibile, destinato al sacrificio estremo; da un anonimo dei Kabili d’Africa la storia di un Casanova nero, innamorato di tante donne e della sua vita, che innalza una preghiera a Dio, in “Se Dio vorrà”; “Io canto la ragazza dalla pelle scura” proviene invece dalla tradizione dell’Arabia, in cui viene evidenziata l’apparente fragilità di una donna, mentre “il suo braccio è una spada sguainata”; una folk song tradizionale della Scozia canta invece de “La Signora dai capelli neri e il Cacciatore”, la favola di una dark lady, nella scia della rottura poetica shakespeariana; in originale latino, invece, il testo della poesia di Catullo, “Ille mi par esse deo videtur”, celebre rielaborazione del poeta di Sirmione di un componimento di Saffo; straziante, invece, “L’ambasciata a Shiragi”, poesia Nara giapponese del 736, che racconta della separazione tra un marinaio e la sua donna; l’esaltazione della vera bellezza, della giovinezza sempiterna, è il tema di “Giovane per sempre”, adattamento di uno dei più bei sonetti di Shakespeare; ancora dagli Indiani d’America, questa volta dalla zona del New Mexico, una dolcissima ballata di sensualità estrema, in “Ch’io sia la fascia”; “Lo straniero” ci canta la libertà delle donne beduine libiche che, a differenza delle altre ragazze arabe, godevano di una notevole libertà anche amorosa; dal poeta cinese Li Po, del 700 circa, viene la struggente “Ballata del Fiume Blu”, augurio di una vita che trascenda il presente e i suoi limiti sensoriali; il testo de “Il bacio”, canzone emblematica, proviene da un componimento di Rudaki, il “Re dei poeti”, alla corte dei principi Semanidi, in Persia, intorno al X secolo; il viaggio si conclude in Irlanda, con un’antica lirica del secolo IX, in cui il dio Midir invita la “Donna di luce” a seguirlo nella Terra della Giovinezza, dove “nessuno muore prima di essere ormai vecchio”.

Ogni canzone, accompagnata da una pregevole illustrazione di Silvio Monti, per un viaggio più completo tra tutti i sensi e tutte le emozioni ricollegabili al testo poetico e alle suggestioni del più profondo sentimento dell’amore.

L’incantatore e altre prose, incantate

Marianna Abbate

Marianna Abbate

ROMA – Non sono una grande estimatrice dei racconti brevi. Di solito fatico ad entrare nella trama, e i libri cominciano a piacermi quantomeno da pagina cinquanta. Ma la collana “Ocra gialla” di Via del Vento edizioni, è una piacevole eccezione. L’editore, che si ripropone di pubblicare testi inediti e rari del Novecento, questa volta ci porta nel mondo incantato di Joseph Roth. Otto prose inedite in Italia del grande scrittore austriaco, autore di La leggenda del santo bevitore, La Cripta dei Cappuccini, La marcia di Radetzky e di tanti altri capolavori. Il segreto della leggibilità dei suoi racconti? Sono nati come articoli per riviste tedesche, quindi necessariamente brevi e d’impatto. L’incantatore e altre prose, a cura di Claudia Ciardi, ci ricorda nell’intensità la galleria delle maschere di Pirandello, ma non più da un punto di vista intimista. Sono più che altro volti incontrati per caso, storie delle persone che ogni giorno salgono sui tram, pensieri che nascono distratti in fila alla cassa. Un po’ come lo sarà la nostra lettura di questo libello tascabile e piacevolissimo, che in un attimo ci incanta con la sua trama, per poi voltare pagina e ritrovarci nel rumore quotidiano dei nostri impegni.

Un libretto – di grande letteratura – da portarsi nelle sale d’aspetto, nei viaggi verso il lavoro, in fila alla posta.

“Il caffè di Tamer”, un luogo perfetto che non c’è.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Diego Brasioli conosce il Medioriente. Ci ha trascorso molti anni, come ambasciatore per l’Italia a Beirut. E ha conosciuto gli spettacoli della guerra, la devastazione, la complessità umana e sociale dei conflitti che per decenni lunghissimi hanno martoriato questa piega di mondo. Ed ha conosciuto persone vere, con un volto, un timbro vocale, una storia di migrazioni. In “Il caffè di Tamer”, edito da Mursia nel 2002, Brasioli squaderna una storia di amicizia dal valore altamente simbolico, come soltanto nel contesto della guerra sanno concretarsi.

Dori Goldman è statunitense, ebreo. Come tanti, prima di lui, si trasferì in Israele; tanti si sentirono in dovere di condividere la sorte dei loro “fratelli” di religione, altri pensarono che fosse la cosa giusta da fare; altri ancora, come Dori, andarono quasi per caso e scoprirono che lì, per ragioni sconosciute e non chiare, si sentivano a casa. Quando lui arrivò era il 1963: anni cruciali per il neonato stato. Si trasferì in un “quartiere di arabi ed ebrei dove in fondo non vi erano mai state fratture”, a conferma di come la storia sia spesso falsata e resa inesatta da giornalisti e storici dello scoop. La pace, in Palestrina (o Israele), è sempre esistita, perché gli uomini, al di là del Potere, sanno convivere e superare le differenze. Dori adora passeggiare per i quartieri della Gerusalemme vecchia, una città che possiede un’energia sovrumana, quasi mistica. Qui, in questo luogo di millenarie sofferenze ed epifanie, Dori conosce Tamer, un arabo proprietario di un modestissimo caffè, ma che diventa l’ombelico del loro mondo, il luogo più sicuro sulla terra, quello dove si costruiscono i veri sentimenti e si rafforzano i rapporti di amicizia e amore. Da dove, soprattutto, si contempla con sguardo critico l’evolversi degli eventi.

Anche durante gli episodi della Seconda Intifada, inaugurata all’alba del nuovo millennio, il loro rapporto non si incrinò, fino all’inevitabile epilogo, che un po’ è atteso ma non per questo perde il suo valore ultimo di teorema umano, che non ha bisogno di nessuna spiegazione né dimostrazione. Anche grazie a uno stimolante espediente narrativo. Il finale è, infatti, presentato all’inizio, in un “cielo accanto alla terra”; come se la fine fosse proprio il principio: la preghiera del rabbino ebreo e i versetti del Corano, cantati dall’amico, si allacciano insieme e si fondono in una preghiera unica, universale, che canta lo stesso uomo e i suoi stessi bisogni, le sue stesse urgenze: “Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, / tutti i suoi beni preziosi del tempo antico; ricorda quando il suo popolo cadeva / per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto”.

Una promessa.

Dalila Sansone

Dalila Sansone

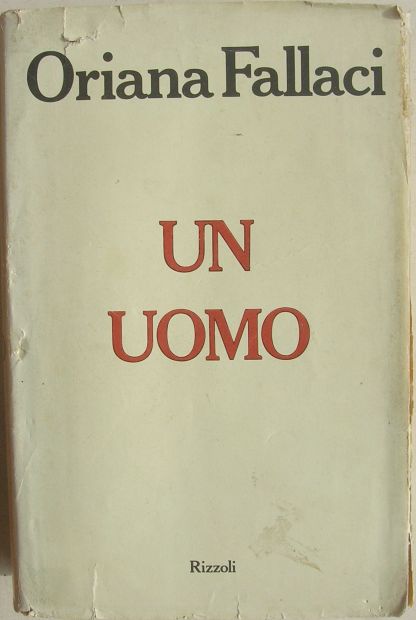

AREZZO – Come si scrive una storia d’amore? Si può veramente scrivere? Si può distinguere dentro l’amore e capirlo, interpretarlo, tradurlo in carta stampata? La verità è che fuori dagli stereotipi il tema sfugge, si espande, dilania, perde i connotati mielosi e diventa realtà. Ecco, “Un Uomo” (Rizzoli, 1979) può essere anche questo! Nell’essere una lettura maledettamente stratificata di sensi, può parlare soprattutto o anche di questo. Di sicuro non può prescindergli. Ma bisogna fare attenzione perché Oriana Fallaci consegna al mondo un pezzo della sua vita privata, i tre anni di legame con Alekos Panagulis, e non lo fa per una sorta di narcisismo letterario autobiografico. Lo fa per amore dell’amore di lui, amore per la libertà, per la coerenza. La coerenza delle estreme conseguenze che distrugge l’esistenza, la propria e spesso di quelli che scelgono di camminarti affianco. Lo scriverai quando sarò morto, PROMETTIMELO. “Un uomo” ha la stessa valenza degli anelli scambiati festosamente e privatamente un giorno qualunque e riscambiati, in un freddo obitorio, nel retroscena di una giornata campale, quanto ipocrita. Era il 5 Maggio del 1976, ad Atene il popolo si stringe intorno alla bara di vetro del suo eroe dimenticato, urlando “la grande menzogna”: zi, zi, zi (vive, vive, vive). E’ l’incipit, potente e tetro, secco come la pressione sul tasto d’avvio di una telecamera che riprende tutto dall’alto e ti proietta lì in mezzo, lì dentro, col bisogno di capire, di sapere. Poi il racconto, chi era quell’uomo, le ragioni di raccontarne la storia, la consapevolezza di essere stata lo strumento di quel destino, fino all’amaro presentimento che in qualche modo l’amore, il legame, non siano stati altro che il compiersi di un disegno per arrivare a quelle righe, per strappare all’oblio la storia di uno, perché rimanga traccia di quella dei tanti, di cui nessuno ha scritto. I testi della storiografia ufficiale non avranno mai lo stesso potere e l’autrice, dall’alto del suo mestiere, del suo essersi mescolata alle troppe sfaccettature della realtà, lo sapeva fin troppo bene.

Di questo libro non è solo il valore di testimonianza a decretarne il peso, quanto la percezione di come, seppur nell’eccezionalità delle circostanze e dei personaggi, i sentimenti privati rappresentino un collante di schegge impazzite di vita, con le quali è impossibile identificarsi ma che si nutrono di quello stesso substrato, comune invece. E’ difficile descrivere una personalità storica/politica come un’ entità in carne ed ossa, ideali e apparenti contraddizioni, e farla stare dentro l’appellativo di Uomo proprio per questo. La retorica è vizio facile a contrarre, soprattutto quando non si è neutrali. A renderlo possibile è l’aver imparato a leggere la natura umana e poi scoperto di aver amato, seppur inconsapevolmente, nell’unico modo possibile: senza condizioni! La più potente delle armi di cui si dispone per essere assolutamente coerenti con sé stessi, con le proprie idee, i propri sentimenti, la propria scelta di vita e che rende Uomini in mezzo a tanta disumanità o umanità diluita e inconsistente.

Questo libro, tra le definizioni possibili, più che “romanzo” d’amore appare un atto d’amore per un solo uomo e in maniera indissolubile da lui, per una certa idea di essere uomini. Che esiste, può esistere, perché è sempre esistita, nell’ombra e troppo spesso vilipesa.

I “Fiumi” e le più crudeli guerre per l’acqua.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Se ne parla oramai da anni: il petrolio sta per finire. L’uomo sarà costretto a ripensare alla maniera con cui procurarsi l’energia per ogni aspetto della sua vita, anche il più minuscolo e insignificante. Le prossime guerre saranno tutte per la conquista di un bene più prezioso, più imprescindibile: l’acqua, senza il quale l’uomo neanche esisterebbe. Ettore Mo, giornalista di lunga e decorata esperienza sui fronti di tutto il mondo, nel suo libro “Fiumi” edito da Rizzoli, sceglie di esplorare altre trincee, altri luoghi di guerre più o meno silenziose e dimenticate: quelle che si combattono, appunto, per la conquista e il possesso dei grandi (o piccoli) corsi d’acqua.

Le grandi culture, si sa, sono sempre fiorite in prossimità di fiumi: dalla Mesopotamia, così chiamata per la fortuna di trovarsi distesa tra il Tigri e l’Eufrate, alla civilità egizia, dai Romani alle cultura della valle dell’Indo, dalla Cina al Sud Est asiatico. E da allora il corso dei fiumi ha attirato le attenzioni e le mire speculative di grandi gruppi privati e del potere pubblico. In epoca dell’esaltazione delle energie alternative, l’acqua ha smesso di essere considerata solo come importante per il soddisfacimento dei bisogni primari degli uomini o per la sua importanza agricola, ma si è quantificata per la potenza della sua portata.

Ettore Mo visita il mondo partendo dall’importanza culturale, religiosa, persino mistica, che questi fiumi hanno sempre rivestito per le popolazioni che sulle rive sono nate e si sono sviluppate: il Gange, il Nilo, il Giordano, lo Yangtze, il Mekong, il Rio delle Amazzoni, il Mississippi fino ai più nostrani Danubio e Piave. Nelle storie di Mo c’è il tentativo disarmante di far capire come tutti questi grandi corsi d’acqua e persino alcuni laghi (il Mar Morto, il Lago d’Aral, il Lago Bajkal) siano degli “agonizzanti”, destinati a scomparire dalle cartine geografiche nel giro di pochissimi anni. Non rimane quasi più nulla della loro storia gloriosa, del loro passato, della loro memoria di eventi e ricordi: basti pensare alle vicende della Prima guerra mondiale accadute sulle rive del Piave, o alle tante suggestioni letterarie che il Mississippi, nei romanzi da Twain a Faulkner, ha saputo nutrire e poi evocare.

I reportage di Ettore Mo si arricchiscono, però, anche di dati sulla contemporaneità. Sul faraonico progetto cinese della Diga delle Tre Gole, o sui tentativi del Brasile di sfruttare senza ritegno il polmone verde del mondo, la Foresta amazzonica, con le sue ricchezze di alberi, natura, acqua, sottosuolo. Ettore Mo ci ammonisce, snocciolando dati e presentando persone, famose o meno, che stanno pagando la loro voglia di resistenza. Ma ci ammonisca anche su quell’assurda pretesa dell’uomo di voler a tutti i costi, con ogni mezzo, con un’illusoria onnipotenza, imbrigliare la Natura e piegarla ai suoi biechi e miseri interessi, alle sue assurde pretese di crescita continua e inarrestabile.