Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Assumere un altro punto di vista non è compito semplice. Né immediato. Come potrebbe cambiare l’angolazione se ci si mettesse dall’altra parte del banco degli imputati? Spesso la difficoltà sta nella paura di sentirsi colpevoli. Il piccolo volume di Janne Teller ci chiama proprio a questo: deporre la maschera dell’ipocrisia, soffocare l’omertà, ripudiare la latitanza e avere il coraggio di capire. E se fossimo noi, in guerra? E se fossimo noi bombardati, inseguiti, uccisi, trucidati? “Immagina di essere in guerra”, edito da Feltrinelli (2014) con le illustrazioni di Helle Vibeke Jensen, ha il formato di un passaporto: il documento fondamentale per scappare e salvarsi. Che noi teniamo distrattamente in un cassetto del comodino ma che per tante altre persone al mondo rappresenta l’unico strumento di salvezza. Pensato anche per i più piccoli, il testo della scrittrice danese è uno strumento potente di pensiero e di riflessione, in un momento storico come il nostro di grandi cambiamenti e di imponenti forzate migrazioni.

In realtà, la nostra immedesimazione non sarebbe così complessa se ci ricordassimo della nostra storia recente, recentissima. Quella dei primi decenni del secolo scorso, di quei 29 milioni di italiani che dall’Unità d’Italia se ne sono andati all’estero, profughi, per cercare un domani migliore. Ma quando osserviamo i barconi che si avvicinano alle nostre coste, la paura dell’invasione ci paralizza, o piuttosto ci scatena un’irrazionale paura. Tutti gli altri problemi, i veri responsabili, finiscono per essere tralasciati in nome di un pericolo inesistente e inconsistente ma più presente, evidente, più facilmente codificabile e identificabile. Non pensiamo mai a cosa possa significare essere costretti ad abbandonare il proprio paese, la propria casa, i propri affetti, i propri familiari orizzonti per affidarsi a un caso furioso, più spesso crudele e feroce che non risparmi nessuno e di nessuno ha rispetto. Che siano uomini, donne o ancora bambini. Se non addirittura neonati. Non ci chiediamo mai cosa possa significare affidarsi a percorsi ignoti, lasciarsi in mezzo alla sabbia e alla confusione delle rotte, consegnarsi a un mare nero che è stretto nella notte e non accoglie, ma al massimo respinge e rompe in naufragio. Non ci chiediamo mai cosa davvero significhi il termine “casa”: “Ma dov’è casa?” si chiede, infatti, Janne Teller terminando il volume, come se la ricerca non finisse mai, indipendentemente dall’approdo, dallo sbarco ultimo e definitivo.

L’Europa (vincitrice di un improbabile Premio Nobel per la pace) fonda i suoi principi su quelli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ma così veramente ci comportiamo? Se fossimo noi, in guerra, ci sentiremmo accolti da un paese come l’Italia?

Tag: profughi

“La vita ti sia lieve”: la dignità delle migrazioni.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

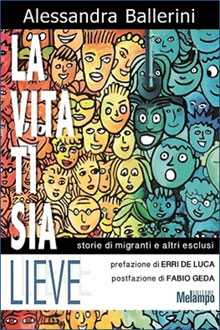

AOSTA – Di migrazioni l’uomo non può farne a meno: inevitabili come l’essenza stessa del genere umano. Perché, dunque, esiste tanta ostilità verso i migranti? Perché tanta diffidenza, spavento, odio nei confronti in particolare di alcune categorie? Un ruolo, quello del migrante, che potrebbe per di più toccare a tutti, almeno una volta nella vita. Alessandra Ballerini è un noto avvocato di diritti umani e utilizza la scrittura, per sua stessa ammissione, come una “terapia ‘casalinga’”, per alleggerire il suo carico umano di fronte allo spettacolo di tanti diritti violati, di tanti torti e di tante sofferenze spesso istituzionalizzate. E il frutto di questa coraggiosa terapia è “La vita ti sia lieve”, edito nel 2013 da Melampo Editore con il patrocinio della Sezione italiana di Amnesty International.

Nella sua carriera, ma anche nel suo impegno costante a fianco delle ingiustizie, Alessandra Ballerini ha visto di tutto, come lei stesso ammette, in una lacrimante enumerazione, sottolineata da uno straziante ritorno anaforico di “Ho visto… Ho visto… Ho visto…”: vero e proprio manifesto, tanto da campeggiare in quarta di copertina, ad ammonire chiunque che il viaggio che si intraprende in queste pagine è un pellegrinaggio di dolori, di sofferenze, di omertà e di latitanze – le nostre – alle quali siamo chiamati a ribellarci, per far nascere (o risorgere) altre consapevolezza. La galleria dei personaggi della Ballerini è tutta dolorosamente umana, realmente esistente e calpestante strade. I suoi personaggi, quel Said, quella Olga, quella Ana e le figlie, quella Claudia e Doris e Alexandra, tutte quelle altre, sono persone con volti, profili, occhi scavati, corpi spesso violati, paure più reali della loro stessa esistenza. Potremmo incrociarli magari in ogni strada, potremmo superficialmente ignorarli alla fermata di un autobus o distrattamente maltrattarli in fila al supermercato.

Ed è un’agghiacciante verità a esplodere da queste pagine: la complicità che anche noi abbiamo nell’architettura di questo nostro Stato. Che si vanta di avere una delle migliori Costituzioni del mondo, coi suoi splendidi primi articoli, ma che poi non prevede ancora la pena di tortura e che viola sistematicamente i principi costituzionali: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10). E se anche il principio non fosse stabilito dalla nostra Carta, esisterebbe ancora un diritto umano imprescindibile e inalienabile: quello che ha sempre reso lo straniero un ospite gradito, un “regalo degli dei”, un segno di fratellanza che potesse perdonare tutte le mancanze.

Lo stile di Alessandra Ballerini è asciutto, essenziale, senza fronzoli né orpelli. Uno stile lieve, come la vita che spererebbe per i migranti, di ogni provenienza e di ogni approdo. La Ballerini scrive l’essenziale perché spesso soltanto questo è necessario; e in tutto il suo essenziale non c’è nulla che manca per farci sentire colpevoli.

Lampedusa e la sua prima biblioteca. ChronicaLibri intervista Deborah Soria.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

LAMPEDUSA – Lampedusa è l’ultima terra d’Italia, immersa nel Mar Mediterraneo. O forse, è più semplicemente la prima. Il primo luogo dove s’incontra l’Italia; la sua società, le sue leggi, i suoi uomini e le sue donne. E la sua cultura. Lampedusa è la “Porta d’Europa”, ma è anche quella italiana. E lo è con estrema dignità, con profonda consapevolezza. Lo è combattendo contro ostacoli e problemi di ogni misura e complessità, sfidando una natura aspra e un isolamento feroce. Come avamposto italiano, non si poteva continuare a eludere la mancanza di una biblioteca (tra le tante altre mancanze strutturali che l’isola conosce fin troppo bene). Una biblioteca che non sia semplicemente un deposito di libri ma un luogo dove i libri aiutano ad allacciare rapporti, ad approfondire conoscenze, a costruire quel ponte che possa trasportare tutti – migranti e lampedusani – verso una terra di tangenze comuni. ChronicaLibri, con profonda ammirazione per questo progetto, ha intervistato la responsabile, Deborah Soria.

Grazie al progetto “Libri senza parole” migliaia di volumi sono arrivati a Lampedusa. Nell’isola tradizionalmente conosciuta per gli “sbarchi” umani (che sono, in realtà, recuperi), approdano libri; per merito di Ibby Italia. Come mai si è pensato alla realizzazione di questo progetto? Da dove è giunta l’ispirazione?

Il progetto è nato nella mia testa dopo le emergenze del 2011. Volevo entrare in contatto con qualcuno che stesse lavorando con i minori che arrivavano sull’isola: sono nel direttivo di Ibby da molti anni e sono una fan dell’idea semplice e geniale che un libro ti può sostenere nei momenti difficili della tua vita e che non è solo utile ma necessario. Dopo vari tentativi andati a fallimento, ho avuto da un’amica che lavorava a Legambiente il numero di “una brava”; la chiamai per raccontarle la mia idea di libri per i bambini in arrivo da lontano e lei mi disse al telefono: “Lo sai, sì, che a Lampedusa ci sono 600 bambini italiani?!”. Lei era Giusi Nicolini e le se parole dettero una svolta decisiva al progetto. I bambini sono tutti uguali, per questo è ugualmente scandaloso che non ci sia una biblioteca per migranti quanto che non ce ne sia una per ragazzi: a questo punto mi sono indignata e mi sono convinta della necessità di questa azione. In seguito Giusi è diventata sindaco e così ha preso vita il progetto!

Sicché il progetto riguarda sia i bambini lampedusani che quelli migranti. Un modo ammirevole di insegnare a chi forse ci comanderà domani cosa significhi l’incontro e il rispetto di culture diverse. In cosa consisterà questo progetto? Quali attività saranno organizzate?

Il progetto nasce dall’accorgersi di un evidente bisogno e poi cambia e si modifica. Ora la nostra priorità è aprire; aprire una biblioteca e una consapevolezza (che manca) nelle menti dei lampedusani adulti: che non è giusto far crescere dei bambini lontano dalla possibilità di trovare risposte in un libro. Una volta che si fosse riusciti a superare tutti gli ostacoli fatti di burocrazia di economie di volontà e responsabilità condivise, allora avremmo uno spazio in cui accogliere e invitare i migranti che arrivano e stazionano sull’isola anche per tre-quattro settimane. Questa sarà una battaglia da fare per difendere i diritti di quei minori senza parola che raggiungono il centro. Le autorità dichiarano libere queste persone, ma la verità è che non lo sono. Ci hanno detto che una volta pronto il posto (evidentemente non riponendo molta fiducia nella nostra riuscita) allora potranno considerare l’ipotesi di far uscire i ragazzi, accompagnati per venire in biblioteca. Questa sarà la nostra richiesta appena pronti; questo è un altro motivo che ci spinge a continuare… se non ci ascolteranno lo chiederemo con più forza, augurandoci che funzioni! La biblioteca vive di progetti normali, non eccezionali: letture, incontri con autori, piccole mostre, soprattutto prestito di libri e buoni consigli. Uno spazio dove trovare ascolto e dove impegnare in modo costruttivo e vitale il proprio tempo. Ma come lei saprà a volte si tende a far diventare eccezionale il normale. Vorrei tanto che questa biblioteca desse il senso di come si può fare tanto con poco e di come non si può pensare di creare una società pensante se non si danno gli strumenti perché esista. La biblioteca avrebbe bisogno di, diciamo, 50 mila euro l’anno. Oggi leggevo che i “grillini” danno 4 milioni di euro indietro al governo: i conti non tornano, le cifre non si riescono a paragonare. Quello che sembra importante non lo è e quello che è importante non è considerato tale! In ogni caso proseguiamo e vediamo dove arriviamo. I lampedusani, dopo un primo aiuto, dovranno dare segni di approvazione e cominciare a chiedere da soli quello che è nei loro diritti.

Sono appena rientrato da una vacanza a Lampedusa, perché anche io volevo rendermi conto di cosa fosse e come funzionasse questa terra che sulle cartine appare tanto remota ma che in realtà ci è così vicina. E, come sempre succede, più che delle risposte o trovato tante domande. Che cos’è Lampedusa? Cosa rappresenta per l’Italia? È veramente la “porta d’Europa”?

Anche io sono tornata con molte domande: perché ci sono persone italiane con dei diritti ed altre senza diritti? Perché i nostri giornali le nostre notizie sono sempre così lontane dalla “verità” dalle mille sfumature della realtà che si possono percepire. Io trovo che Lampedusa sia un posto da cui imparare l’accoglienza, e non perché penso che i lampedusani siano speciali, ma perché penso che ogni cosa ricavi il suo modo di essere da una specie di equilibrio naturale. Direi che Lampedusa è disegnata dal tempo dal mare, per accogliere. Non è accogliente, ma ha imparato a dare a chi si ferma quello che cerca. Ti mette in piedi, ti aiuta, e ti lascia andare. Accoglie ogni forma animale, tartarughe delfini uomini, allo stesso identico modo, ti dà il meglio, per il tempo necessario. Poi si aspetta da te che continui il tuo viaggio (motivo per cui ti ha aiutato!). Lampedusa non è una porta, è un ponte. Guardata dall’Italia è un luogo in cui non sono riconosciuti i diritti fondamentali (parlando di minori) libertà, sport, cultura, scambio. Un luogo dimenticato… perché l’Italia non ha attenzione per chi ha bisogno. Guardata dal sud del mondo è un’idea, un sogno che viene disatteso, ma che rimane un sogno. Guardata con i piedi sull’isola è un luogo: un posto di nutrimento, un luogo indipendente, con le sue regole le sue anarchie…

Io vorrei per Lampedusa la “normalità”: una scuola funzionante, un cinema, un teatro, una biblioteca, come la vorrei per il resto d’Italia. Io vorrei che tutti avessero uguali diritti. E che i bambini dei luoghi remoti fossero curati ed accuditi perché ne hanno bisogno, invece a Lampedusa come altrove vengono dimenticati e crescono senza letteratura, senza arti, senza strumenti per comprendere il mondo. Lampedusa è sicuramente un simbolo. Ma potrebbe facilmente, con un po’ di buona volontà, diventare un esempio.

Cosa si può fare per aiutare la creazione della biblioteca? In cosa ciascuno di noi può dare una mano?

Per aiutare nella creazione della biblioteca bisognerebbe sostenere iBBY Italia

(http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/) iscrivendosi o semplicemente facendo una donazione, perché questo significa sostenere chi le cose le fa con passione, motivo e progetto. Per fare in modo che una biblioteca funzioni e sia veramente un servizio per un territorio bisogna che questo territorio ne senta la necessità: bisogna mostrare loro a cosa serve, come si usa, quali vantaggi porta alla vita di ognuno. È un lavoro lento, costante, e non si può mentire. Non basta calare dall’alto e inserire in un contesto una biblioteca: non funzionerà. Sarà la meta di qualche visita entusiasta e dopo un poco verrà abbandonata, come una “cosa” inutile. Sarà come i nostri musei e le nostre gallerie magnifiche e vuote in città. Una biblioteca è un servizio: ma bisogna saperlo e volerlo usare ogni giorno. Ibby Italia si sta occupando di questo lavorando con le istituzioni, lavorando con i bambini e con le insegnanti. Quindi ora servono soldi per far iniziare i lavori: 34.000 euro per l’esattezza. Bisogna realizzare il bagno per i disabili, i mobili per contenere i libri e gli artigiani dell’isola sono pronti ad iniziare. A novembre, dal 15 la 22, ci sarà la seconda settimana di IBBY camp. Nell’attesa dei finanziamenti della nostra lenta e sorda politica abbiamo deciso di andare avanti e festeggiare la giornata internazionale dei diritti del fanciullo a Lampedusa: chi vuole donare la sua esperienza può venire e proporre laboratori letture, formazione; soprattutto cerchiamo persone appassionate, che non si spaventino difronte alle difficoltà (basta scrivere a ibbyitalia@gmail.com). Insomma, per fare una biblioteca ci vuole un popolo che conosce i suoi diritti e i suoi doveri! Come per fare un tavolo ci vuole il legno!

- Biblioteca dei bambini e dei ragazzi a Lampedusa

- Fervono i lavori anche all’esterno

- Ci vediamo presto!

Solo “Quattro ore a Chatila” per sopravvivere all’inferno.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Quanto tempo si può trascorrere all’inferno? Jean Genet ce ne trascorse quattro, il 19 settembre 1982; e l’inferno fu il carnaio di Chatila; soltanto un paio di giorni prima, tra il 17 e il 18, i miliziani cristiani, fedeli al presidente libanese Gemayel, per vendicare la morte del loro capo, fecero irruzione a Sabra e Chatila, i due campi profughi palestinesi a Beirut Ovest. Jenet fu il primo occidentale a entrare e le sue “Quattro ore a Chatila” (Stampa Alternativa, 2002) diventarono un inno alla contestazione della violenza inspiegabile, del cieco furore che colpisce senza ragione. “Qui, tra le rovine di Chatila, non c’è più niente” racconta Genet: non c’è più niente di vivo, tra le rovine di Chatila. C’è tanta morte, però; tante istantanee pazzesche e inspiegabili: “Da un muro all’altro di una via, curvi o inarcati, i piedi contro un muro e la testa appoggiata all’altro, i cadaveri neri e gonfi, che dovevo scavalcare, erano tutti di palestinesi o libanesi”. Gli israeliani erano fuori: avevano chiuso i campi, avevano collocati posti di osservazione sui tetti, ufficialmente per proteggere i profughi palestinesi dalle violenze dei libanesi, ma non mossero un dito di fronte all’invasione delle milizie cristiano-falangiste: “Il massacro di Chatila si è compiuto nel brusio o nel silenzio totale, se gli israeliani, soldati e ufficiali, sostengono di non aver sentito nulla, di non aver dubitato di niente mentre occupavano questo edificio?”. Anzi; alcuni li accusarono di aver fatto luce sul campo, per facilitare la violenza degli invasori, girando la faccia dall’altra parte per fare finta di non vedere: “Al bagliore dei razzi rischiaranti israeliani, ogni orecchio israeliano, da giovedì sera, ascoltava Chatila”.

I cadaveri, a Chatila, erano muti, le bocce piene di terra, gli occhi vuoti di cielo: “La donna palestinese era probabilmente vecchia, perché aveva i capelli grigi. Stesa sul dorso, posata o abbandonata sui sampietrini, mattoni, sbarre di ferro ritorte, senza cura. Il volto nero e gonfio, rivolto verso il cielo, una bocca aperta, nera di mosche, con denti che mi sembravano bianchissimi, volto che, senza che un muscolo si muovesse, sembrava sia accigliarsi, sia sorridere o gridare di un grido silenzioso e ininterrotto”. Le immagini che testimoniano la carneficina sono agghiaccianti, incomprensibili nella loro ferocia, ma non riescono a dare il giusto peso della realtà: “La fotografia non coglie le mosche, né l’odore bianco e greve della morte. Non racconta il salto che si deve fare quando si passa da un cadavere all’altro”. Non c’è neppure nulla che, in luoghi del genere, dovrebbe essere naturale: “Ciò che mancava, in quel luogo, me ne sono accorto allora, era la scansione delle preghiere”. Chi pregare, in quella situazione? A chi rivolgere parole di supplica e di pietà? Nella violenza si perde la misura, si smarrisce il storia, si snatura l’essenza: “La solitudine dei morti, nel campo di Chatila, era ancora più tangibile perché avevano gesti e pose di cui non erano responsabili. Morti non importa come. Morti abbandonati”. Perché a Sabra e a Chatila non sono morti soltanto i profughi palestinesi, ma siamo morti tutti, responsabili morali delle violenze: “L’odore della morte non veniva né da una casa né da un suppliziato: sembrava uscire dal mio corpo, dal mio essere”.

Ma i morti, grazie alla testimonianza, sanno anche parlare: la loro presenza pesa e significa: “Un bimbo morto, a volte, può bloccare le strade, che sono così strette, quasi sottili e i morti sono così tanti”. Genet si schiera dalla parte dei palestinesi, per lui privati di una terra e costretti a difendersi dall’assalto degli invasori: “La lotta per una terra può riempire una vita molto intensa, ma breve”. Ma la questione è ben più complicata: e l’inferno di Sabra e Chatila dolorosamente lo conferma: “Sono dovuto andare a Chatila per percepire l’oscenità dell’amore e l’oscenità della morte”.