Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – La poesia ha un ruolo civile e sociale che le appartiene nel profondo. La cultura è politica, perché si occupa anche del “bene comune” e della società, della sua costituzione e anche della sua formazione. Le poesie di Arben Dedja, contenute nella raccolta “La manutenzione delle maschere” (Kolibris edizioni), rispondono a queste esigenze profonde. La poesia fiorisce da un’interiorizzazione e da una prospettiva di soggettività, che però si carica di un valore di testimonianza, di confessione e persino di resistenza di fronte alla tragicità di un mondo dove fingere pare diventata la legge fondante. Le maschere di Dedja sono tutti i travestimenti che le persone continuano a indossare, per svariate ragioni; e le stesse maschere hanno comunque bisogno, periodicamente, di una messa a punto, di un’aggiustatina: per non finire per apparire palesemente maschere, ma per continuare a illudere che la società sia effettivamente quella caricatura che invece si intuisce. Il poeta, in tutta questa situazione, è l’elemento “eversivo”, il disturbo, la pietra dello scandalo che fa aprire gli occhi e osservare con beffardo distacco e malcelato scontento: “Mentre il cittadino R. s’incamminava verso il patibolo / con un bianco foulard intorno alla testa / legato sotto il mento come / le nonne di Tirana” (“Maximilien Robenspierre”).

La poesia di Arben Dedja affonda le sue radici in un atteggiamento ironico e caustico, che prende come primo riferimento la quotidianità (nella società). Ma una quotidianità tutt’altro che scontata, banale; è quotidianità che ferisce, che fa male, che declina la violenza più subdola e ambigua: quella, ovvero, degli oggetti, delle situazioni che dovrebbero farti sentire al sicuro e al riparo e che invece infieriscono e imperversano feroci: “Lo trovarono nel bagno tutto muffa / in quel 25 aprile 1911 / suicida in una specie di harakiri con il rasoio da barba / […] / perché proprio così vince la quotidiana banalità del radersi” (“Emilio Salgari”).

La quotidianità spesso è anche l’arma che scardina e demolisce la storia (particolarmente, quella albanese, come nel brevissimo racconto “Aquila bicipite”) e i suoi miti, in una grottesca presentazione della politica e dei suoi meccanismi deliranti di onnipotenza: “”Quando nel mezzo / di una lunga frase fece una pausa / e respirò profondamente si sentì / il tic-tac / dei tagliaunghie (invenzione cinese)” (“Il disorso del Leader”).

La lingua di Dedja è affilata, come la lama del bisturi che utilizza per la sua professione di chirurgo. È una lingua di cui lui si è appropriato venendo da un’altra lingua materna (“Ma non ci capivamo bene: lui nel suo dialetto / io con la mia lingua letteraria” in “Ispezione chirurhica”). E attraverso questo veicolo, che si dimostra qui più che altrove potente, Dedja costruisce una poesia che sa disaminare e analizzare, scomporre e anatomizzare un’individualità e una società che altrimenti parrebbere semplici errori di funzionamento (“Nuda sopra il tavolo della cucina / freddo il sesso / senza peluria sotto le ascelle. / I seni appena sbocciati / non grossi come quelli della nonna” in “Autopsia di una bambola”): perché sul freddo tavolo del chirurgo ciascun essere umano è uguale all’altro.

Tag: 2010

“Rosso velabro”: la crisi che non è mai diversa.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – La parola “crisi” è forse quella che più di altre ha condizionato gli Anni Dieci del nuovo millennio. È uno spettro feroce, una parola che non fa quasi più paura (piuttosto, rassegnazione) ma che allunga ombre inquietanti. Perché le crisi ci sono sempre, sempre si materializzano e sempre ci troviamo ad affrontarle, in ogni ambito. Luigi De Pascalis ci presenta un historical-thriller che definire così è pero riduttivo: perché, in realtà, “Rosso Velabro”, edito da La Lepre Edizioni (2010), ci cala in una crisi che ha molti punti di contatto con quella attuale.

Una crisi, infatti, che riguarda identità, valori, sostanza. Una crisi che coinvolge ogni aspetto della vita pubblica e sociale ma anche di quella personale e privata: sospetti, intrighi, menzogne, tradimenti e disfatte. Gli ingredienti sono quelli di un appassionante romanzo da divorare come un bicchier d’acqua: un ritmo frizzante e sostenuto, una passione terminologica da attento studioso, una sapiente costruzione di intreccio e fabula, un appassionante gioco di spostamento di prospettiva e di punti di vista, che tempestano il flusso narrativo e lo frammentano, senza però mai perderlo né inficiarlo. Il tutto in una narrazione spesso pesante e difficoltosa, ma di fondo ben calibrata e finalizzata all’obiettivo, al fine ultimo.

È il 363 d. C. L’Impero romano sta implodendo. È cambiato, l’Impero. Ne è cambiata la società, ne sono cambiati i confini, ne sono cambiati gli abitanti. È cambiato anche il potere che dovrebbe continuare a governarlo e a reggerlo. Ma la teorizzazione è ben più lontana della realtà: le beghe imperiali, i contrasti tra “dirigenti”, le macchinazioni tra chi vuole più potere, l’affermarsi di nuove religioni e nuove società scuotono un’architettura oramai secca, arida, priva di vita che possa rigenerarla e farla tornare a fiorire. In questo ambiente di nuovi riti, di nuove facce, di nuove attese e pretese, la Storia agisce anche su un piano più privato e personale: durante una notte di spettacoli viene brutalmente uccisa Domizia, la moglie del Prefetto dell’Urbe. L’indagine viene affidata all’edile, Caio Celso, che comincerà a indagare con perizia in un fiume in piena, in un ribollire di insoddisfazioni e rabbie, di magie e di perplessità. Omertà, ostilità, magie e maledizioni in un quartiere che diventa palcoscenico dell’umanità interamente intesa: cambiano i fattori ma i responsi sono (quasi) sempre gli stessi: la Storia personale, privata, in contrasto con la Storia universale, come altre volte in letteratura, pare vogliano dirci che i cambiamenti spaventano sempre, ancora di più quando non si sanno affrontare né gestire.

Cittadellarte: un esempio di valorizzazione d’arte.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

BIELLA – Biella è una città silenziosa. Accostata alle colline di una delle zone più accese, negli anni passati, per diritti sociali e lavorativi, Biella vive sui riflessi di un antico splendore: quello della lana e dei lanifici, costruiti sullo scorrere del torrente Cervo. Grandi archeologie industriali dominano il panorama, con quelle ciminiere che Carducci descrisse come “a l’opera fumanti”, ostentati fieramente da una città orgogliosa di sé e del lavoro.

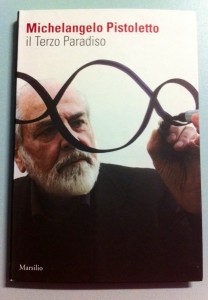

Uno di questi luoghi silenziosi è il Lanificio Trombetta, del XIX secolo, che nel 1998 è stato recuperato con la creazione della Fondazione Pistoletto, manifestazione concreta del Manifesto Progetto Arte del 1994, col quale l’artista biellese Michelangelo Pistoletto sviluppò l’idea che l’arte dovesse avere anche un’impronta sociale, coinvolgendo l’artista anche in più settori, in una sorta di sinergia artistica e di materiali che possa amplificare la portata artistica e concettuale.

Cittadellarte è un progetto di grande portata, una sorta di laboratorio aperto a chiunque abbia energia creativa, tramite l’utilizzo e il lavoro di vari uffici, ognuno dei quali ha competenza di una specifica area sociale: dall’arte, all’educazione, dall’ecologia alla politica, dalla spiritualità alla moda e al nutrimento. Non si perde nessun contatto con nessun aspetto della socialità, cercando di lavorare e adoperarsi per “produrre un cambiamento etico e sostenibile, agendo sia su scala globale che locale”.

Manifesto della ricerca (o almeno di una parte) artistica di Pistoletto è “Il Terzo Paradiso”, teorizzato in un libro edito da Marsilio Editori nel 2010, nel quale l’artista definisce che cosa intenda per “terzo paradiso”. Pistoletto pensò a un concetto e anche a un simbolo che potessero unire tutta la socialità, tutta l’umanità in un ideale condiviso e irrinunciabile. Declinato in varie forme, plasmato con diversi materiali, tracciato persino sulla piramide del Louvre in occasione della mostra dedicata al maestro, autore della celeberrima Venere degli stracci, nel 2013. Il simbolo del Terzo Paradiso unisce i due paradisi dell’umanità, uno più naturale e l’altro artificiale, cercando un compromesso possibile tra stato naturale e stato industriale, tra origine e sviluppo: “È un passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova i modi per convivere con l’intelligenza della natura”. Alla base di tutto, la democrazia come fondamentale processo di sviluppo. Una democrazia che deve essere culturale, persino, dando a tutti la possibilità di contribuire coi propri talenti e le proprie ricchezze personali. Il percorso nel pensiero di Michelangelo Pistoletto, l’esplorazione delle sue varie declinazioni d’arte, l’interesse per l’arte povera, l’immergersi nel suo percorso artistico è un’avventura interessante e arricchente. Un’arte comunque supportata da un continuo intessersi di teorie e strutture di pensiero che conservano sempre, come fine ultimo, l’educazione anche sociale di tutti, indiscriminatamente e democraticamente.

Manifesto della ricerca (o almeno di una parte) artistica di Pistoletto è “Il Terzo Paradiso”, teorizzato in un libro edito da Marsilio Editori nel 2010, nel quale l’artista definisce che cosa intenda per “terzo paradiso”. Pistoletto pensò a un concetto e anche a un simbolo che potessero unire tutta la socialità, tutta l’umanità in un ideale condiviso e irrinunciabile. Declinato in varie forme, plasmato con diversi materiali, tracciato persino sulla piramide del Louvre in occasione della mostra dedicata al maestro, autore della celeberrima Venere degli stracci, nel 2013. Il simbolo del Terzo Paradiso unisce i due paradisi dell’umanità, uno più naturale e l’altro artificiale, cercando un compromesso possibile tra stato naturale e stato industriale, tra origine e sviluppo: “È un passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova i modi per convivere con l’intelligenza della natura”. Alla base di tutto, la democrazia come fondamentale processo di sviluppo. Una democrazia che deve essere culturale, persino, dando a tutti la possibilità di contribuire coi propri talenti e le proprie ricchezze personali. Il percorso nel pensiero di Michelangelo Pistoletto, l’esplorazione delle sue varie declinazioni d’arte, l’interesse per l’arte povera, l’immergersi nel suo percorso artistico è un’avventura interessante e arricchente. Un’arte comunque supportata da un continuo intessersi di teorie e strutture di pensiero che conservano sempre, come fine ultimo, l’educazione anche sociale di tutti, indiscriminatamente e democraticamente.

Oggi, venerdì 11 luglio si inaugurerà la XVII edizione della rassegna annuale “Arte al centro di una trasformazione sociale responsabile”, con una serie di mostre, performance e incontri, tutti a ingresso libero. Il Lanificio, costruito a picco sul torrente Cervo, continua mutatis mutandis a servire gli abitanti di Biella e tutti gli attesissimi ospiti.

20 giugno: la giornata mondiale del rifugiato

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Non tutte le persone che attraversano i confini sono alla ricerca esclusiva di un lavoro. Alcune di loro scappano dalle violenze, dalla fame, dalle guerre; molti di loro scappano per non essere uccisi, torturati, violati. E non tutti coloro che scappano possono essere rifugiati o asilanti. Ma potrebbero aver solo bisogno di una protezione umanitaria. Tutti statuti riconosciuti da una convenzione internazionale, quella di Ginevra, sottoscritta nel 1951 e ratificata da 147 nazioni. Laura Boldrini, nel suo libro “Tutti indietro” edito da Rizzoli nel 2010, fa chiarezza sulla terminologia, perché spesso l’incomprensione è l’origine di molte intolleranze: clandestino, profugo, irregolare, rifugiato, immigrato, extracomunitario, richiedente asilo sono termini che non possono essere utilizzati come sinonimi.

Concepito e nato a seguito della decisione presa dal Governo Berlusconi, nel 2009, di respingere i migranti che approdavano sulle coste italiane, soprattutto di Lampedusa, “Tutti indietro” è la narrazione appassionata di una donna che è stata, per tanti anni, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia. E in questa veste la Boldrini ha potuto conoscere storie e situazioni di grande sofferenza umana, di profondo dolore; storie – e testimonianze – di uomini in fuga da fame e carestie, ma anche dal pericolo di morte, di tortura; dalla mancanza assoluta di prospettive o di orizzonti più sicuri e definiti, stabili e sereni. Il testo della Boldrini, attraverso i tanti punti di vista, attraverso il racconto di assurdi contrasti diplomatici (ad esempio, tra Italia e Malta) e di inconcepibili lungaggini burocratiche (come il ritardato salvataggio dei migranti appesi alle reti dei tonni, nel 2008), diventa un vero e proprio j’accuse contro una politica governativa miope e discriminatoria, colpevole di violare i principi basilari della Convenzione di Ginevra del 1951, in particolar modo il principio cardine, quello del non respingimento: perché “richiedenti asilo e rifugiati sono portatori di diritti e in quanto tali devono essere trattati”.

La Boldrini, con un argomentare lucido ma agevole ricorda come lo status di rifugiato sia esistito fin dai primordi dell’umanità: “Già Edipo mostra come parallelamente all’esilio nacque l’asilo, cioè la protezione dello straniero perseguitato”. E di come anche Dante si lamentasse della sua condizione di esule, nel canto XVII del Purgatorio: “Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale”. Il campionario presentato nel libro è vario, popolato di storie diverse ma sempre convergenti verso un’unica finalità: quello di approdare sani e salvi in un paese che accolga e dove si possa essere protetti, anche per consegnare e regalare un futuro migliore ai propri figli. E la Boldrini fa pratica di vita nel centro di accoglienza creato a Lampedusa: “Un centro di accoglienza rappresenta una miniera di storie, di situazioni estreme che rischiano di passare sottaciute se, nella frenesia delle cose da fare, non si ha il tempo o la curiosità di ascoltare”.

Il messaggio che la Boldrini intende diffondere è semplice, chiaro, senza possibilità di fraintendimenti: “I rifugiati non ambiscono a vivere di assistenzialismo ma vogliono rifarsi una vita, lavorare e condurre un’esistenza normale”. Al sicuro dalla fame, dalle guerre, dalle violenze.

“Soltanto la memoria è bella. Il resto è polvere e vento”

Dalila Sansone

Dalila Sansone

GRAZ – “Nulla potrà riscattarci. Tu saprai cosa fare per serbare il ricordo di quanti meritano di essere salvati dall’oblio. Soltanto la memoria è bella. Il resto è polvere e vento.” Alla fine del libro questa frase suona come un imperativo. Una sorta di obbligo morale a cui ti senti vincolato, tu che tante cose non le sapevi, tu che ti eri fermato distrattamente a pensare che la storia avesse uno spessore diverso da quello del corpo di un uomo e quando l’avevi fatto fisicità e anima, passi per strada non li avevi “sentiti” abbastanza muoversi dietro di te.

“Il club degli incorreggibili ottimisti” di J.M. Guenassia (Salani, 2010) racconta un frammento della Parigi degli anni ’60, sullo sfondo la guerra in Algeria, l’imperversare del rock ‘nd roll, le defezioni da Est, la costruzione di muri invalicabili. Fisicamente, ideologicamente, emotivamente. E’ difficile dare una definizione all’opera di Guenassia: la narrazione si costruisce su più livelli, le vite non si appartengono e forse nemmeno si intrecciano, si incontrano un giorno per strada e si ritrovano a giocare a scacchi al Balto, un bistro. In un pomeriggio distratto potrebbe anche capitare di vederci seduti Kessel e Sastre lì. Insieme. L’unica regola di quello strano club è parlare in francese. Nessuno racconta da dove viene, chi era o cos’era. Se scegli di sopravvivere devi smettere di parlare, reinventare tutto di te e vivere un presente continuo fatto di alcuna altra prospettiva se non la vita e nessuna retrospettiva per non affogarci dentro. La memoria è un fatto privato, una piega interiore che le labbra non scandiscono per paura di ferirsi e ferire. Eccolo il tratto comune tra i membri del club: esistere, esistere adesso e non lasciare spazio a quello che non può farlo più. Al Balto impera la democraticità dell’assurdo, della fredda perfezione con cui si può cancellare l’esistenza, non importa se con la morte o con l’oblio. Solo che i ricordi di cui quelle esistenze sono la somma restano nello stesso modo delle poesie imparate a memoria, rubate ai fogli da bruciare, e vivono anche se in silenzio, rivivono tutte le volte o la volta soltanto in cui vale la pena che lo facciano.

Michel ha dodici anni quando si accorge della tenda verde che copre la porta d’ingresso del club e separa il calcio balilla e gli avventori ai tavoli dagli scacchi; nei quattro anni successivi imparerà che siano le ideologie, le circostanze o le decisioni di chi ci sta intorno, l’unica possibilità di scelta è limitata a cosa fare proprio di ciò che rimane. Non si poteva scegliere quanto sarebbe accaduto e brucia la sensazione che forse nemmeno quello che potrebbe accadere ancora dipenda fino in fondo proprio da noi.

E’ intessuto di umanità questo libro, nonostante qualche piccolo cedimento ai cliché del romanzo, ti sferra colpi allo stomaco improvvisi, netti e rimane capace comunque, sempre, di strapparti un sorriso. D’altra parte è la vita che fa questo gioco, a volte sembra tessere la trama di un lieto fine, altre sa essere spietata e intrisa nell’inspiegabile ma nella sua immediatezza è quella che è, qualunque sia stata e a chiunque sia appartenuta e a Guenassia riesce raccontarla con tocco lieve e la giusta ironia.

Già! Perché proprio “degli incorreggibili ottimisti”? – Michel! Sei vivo, per te tutto è possibile! –

“Tutti dicono Maremma Maremma”, una terra che soffre e lavora.

![]() Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – La Maremma è terra contadina. Un luogo faticosamente e ostinatamente sottratto alle acque stagnanti e malariche, bonificato da una palude arida e sterile. La Maremma è terra che conosce il sudore del duro lavoro e sa la fatica della privazione e dell’importanza vera. Venti scrittori italiani, da Lidia Ravera a Nadia Fusini, da Daniela Marcheschi a Clara Sereni, da Giuseppe Pontiggia a Ugo Riccarelli ne raccontano gli abitanti e gli umori, le storie e le sofferenze in venti storie, raccolte nel volume “Tutti dicono Maremma Maremma”, edito dalla piccola Edizioni Effigi di Arcidosso (Grosseto), nel 2010.

I racconti sono tante angolazioni prismatiche che illuminano e colorano una terra da sempre ai margini dell’economia e della cultura italiana ma che alimenta potenzialità immense e dà vita a un’umanità contagiosa e contagiante. Non esiste la Maremma senza l’agricoltura, la coltivazione di viti e ulivi, di ombrosi boschi di castagni e immense distese di dorato grano, di sterminati campi di girasoli e bassa vegetazione che si specchia nel tosco mare. E tutte le storie hanno questi, come setting privilegiati. Giuseppe Pontiggia racconta la storia della scoperta del Morellino, bevuto quasi per caso in una dimessa osteria del grossetano; Guido Conti ci presenta la figura leggendaria di Tiburzi, il più famoso brigante che operava in queste distese alla fine dell’800; sulle leggendarie strade del tufo, con destinazione le splendide Pitigliano, Sorano e Sovana, ci guida Andrea Carraro, mentre Laura Bosio ci commuove con la storia di altre anonime persone, impiegate nell’altra attività che per anni caratterizzò l’economia della zona: l’estrazione di pirite e carbone, sui quali anche Luciano Bianciardi e Carlo Cassola scrissero un’indagine cruda e spietata all’indomani della tragedia di Ribolla che, nel 1954, costò la vita a 43 minatori. Bianca Garavelli ci presenta una delle meraviglie naturali della zona, il vecchissimo Olivo della strega, mentre Carlo D’Amicis dipinge la crudeltà dei rapporti, quando un fraintendimento può costare la vita. In tutti i racconti casolari e poderi, cavalli e butteri, olio e vino, raccontano storie di lotte e giorni da conquistarsi coraggiosamente, uno dopo l’altro, inanellati come grani di un rosario; giorni strappati alla furia del tempo e del lavoro, giorni da riempire e significare con la costanza di mestieri antichi, che si sottomettono al ciclo delle stagioni e che ne assecondano le pieghe, senza pretendere di deviarle o corromperle.

La Maremma è una terra di uomini ruvidi, di duro lavoro, di mani callose; ma anche di occhi chiari, puliti di vento; occhi che si addolciscono al profilo delle colline, che si indorano al sole della sera; occhi che conoscono l’orizzonte ma non lo bramano, contenti di contemplare il limitare del campo, lo scorrere del fosso, il frusciare delle foglie, il maturare di un frutto, l’esplodere di un colpo di fucile. La Maremma è una terra caparbia e ostinata; una terra che sa soffrire e rifiorire. Anche quando l’acqua sale, travolge e distrugge tutto.

“Parsifal e l’Incantatore”: Ludwig e Wagner.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Non ci sarebbe potuto essere titolo migliore per questa recensione: soltanto i loro due nomi, i protagonisti di questa storia, che Nicola Montenz, giovane studioso di musica e di filologia, ci narra in “Parsifal e l’Incantatore” edito da Archinto nel 2010. Ogni altro aggettivo, ogni altro termine sarebbe stato superfluo, inutile, eccessivo. Perché la storia, quella documentata, quella ricostruita dagli inchiostri e dalle grafie di corrispondenze e diari, sta tutta costì, tra quei due nomi, tra Ludwig e Wagner: tra, appunto, Parsifal e il suo Incantatore. Tra due personalità che potremmo definire, esagerando magari, borderline, al-di-sopra-delle-righe. Due uomini che esplosero di genialità, che finirono per asfissiare sé stessi per la grandezza delle loro prospettive, delle loro anime sempre assetate d’ignoto. In campi distinti, seguendo percorsi e tortuosità conoscitive e comportamentali diverse e stra-ordinarie (perché, appunto, al di fuori dell’ordinario), Ludwig e Wagner strinsero un rapporto convulso e complesso, in un reciproco tiranneggiare, dominare e subire; come in uno scontro combattuto su un fronte mobile, che di volta in volta vedeva l’uno nei panni della vittima e l’altro in quelli del carnefice.

Ludwig si entusiasmò all’ascolto di Wagner, e se ne volle nominare mecenate, protettore e finanziatore, in un ripristino di cortigianeria oramai lontana dalle mode del tempo e dal mondo stesso ma, nel caso del compositore tedesco, necessaria per farlo ardere di musica e farlo, soltanto su quella, concentrare. Wagner colse l’occasione, la indovinò in tutto il suo potenziale e non volle mai rinunciarvi, consapevole della volubilità della propria vocazione e ben più allettato dall’idea di aver un patrocinatore che, al pari suo, si infiammasse d’amore per l’arte fine a sé stessa – quella, ovvero, che già a quei tempi cominciava a far i conti con investimenti, entrate e ricavi.

Un teatro intero Ludwig innalzò al genio del musicista, quasi una sorta di tempio pagano. Tra incomprensioni e impulsi di feroce ammirazione, mentre ognuno parve cadere sotto l’assedio delle confuse vite private (per entrambi si trattò, forse, d’un puro orgoglio distorto il non voler arrendersi all’evidenza del loro essere), Ludwig alimentò il mito di sé stesso (nella sua furia architettonica da fiaba) e, tramite Wagner, il mito della sua opera. Wagner ne apprezzò l’intento, ne saturò sé stesso, si esagerò dispensatore ultimo di ogni saggezza. E approfittò della situazione, come soltanto i grandi geni sanno fare, perché consapevoli che le occasioni propizie sono poche; e che bisogna cogliere la messe seminata, anche se senza apparente né diretto merito.

Nicola Montenz conosce: merito pregevole. Conosce e sa farlo conoscere. Ha la sorprendente abilità di trasformare la storia – filologicamente ricercata e stanata nei documenti vivi e pulsanti – in una narrazione ammaliante e persino necessaria. Sa trasformare due figure polverose in persone (e non personaggi) corporee e palpitanti, assecondando un fluire narrativo sorprendente che riesce dissetante.

“Voce rauca di mare”: quando il silenzio della parola graffia la gola

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – La questione su cosa sia la poesia e a cosa serva ha segnato l’evoluzione della poesia stessa. La parola poetica è sempre stata costretta, dalle origini del canto lirico e monodico, a portare avanti una doppia ricerca: su sé stessa, prima di tutto, e sulle sue potenzialità sempre rinnovate (e rinnovabili), ma anche sulle ragioni che giustificavano sé stessa. Sicché, esistendo, la parola poetica ha sempre dovuto fornire anche le ragioni della sua esistenza: un compito gravoso, inesauribile, e che, numerose volte, l’ha persino lasciata inerte. È ancor più impressionante, allora, che sia un poeta dalla giovane età ed esperienza ad aver di nuovo raccolto (e sviluppato) tale aspetto poetico. Il titolo della silloge di Luigi Imperato, pubblicata da Editrice Zona, è profetica e violentemente significativa: “Voce rauca di mare”.

La voce è rauca, o del tutto assente. E la voce è quella che narra le poesie, che le recita, che conferisce loro il significante. Per questo, paradossalmente, graffia ancora di più, ferisce e tramortisce come se fosse reale, concreta, e avesse una forza devastante. È una voce che denuncia la tragedia, l’idiozia, la meschinità dell’uomo e che non ha paura di additare i responsabili, i cospiratori, i venditori di dolore (perché oramai anche la sofferenza è business). “Dove anche il dolore | diventa ricordo”: ecco il luogo dove la poesia trova un suo senso più puro, più cristallino. Ed ecco, allora, che la poesia si fa compagna della partenza, del tentativo di dare un nuovo senso al mondo che ha perso il suo: “Sono pronto ad aspettarti. | Attendo l’esilio | per poter ricominciare”.

Il silenzio è altrettanto pieno di significanti e di significati, esattamente come se fosse popolato di parole; è la loro assenza che detta la sua metrica, la sua potenza evocativa e significativa: “Talvolta parla chiaro la lingua del silenzio”. Il poeta non ha un ruolo messianico, non è un profeta. È colui che nella fiumana del mondo sta immerso ma che ha il coraggio di rifiutare il baccano senza senso, il rumore assordante che non comunica nulla, e che ancor a meno serve: “l’udito è offeso | da suono indiscreto | che si fa presente, | non richiesto, | pretende ascolto | solo perché, | senza ragione, | emesso”. Come a dire che la capacità di emettere fonemi non ci autorizza ad abusarne, se li usiamo tanto per usarli. In un mondo di comunicazione ininterrotte e mai esauste, il silenzio diventa l’arma più potente per combattere un sistema che zoppica; anzi, che sta per crollare.

La poesia pare dimessa e violenta, ma solo perché è quotidiana, terrena: e la realtà, nei nostri anni Zero, ha creato solo frustrazione e indignazione. Sicché è una poesia che pare di “parole nate notturne per non farsi notare”; ma che notare, invece, si fanno benissimo, proprio con le loro verità e rivendicazioni silenziose.