Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Non è molto dissimile da quella degli uomini la carriera dei cavalli da corsa. Manlio Cancogni ce ne racconta una, in particolare. Quella di Pimlico, un cavallo nato per dover essere educato a correre. “La carriera di Pimlico”, edito da Rizzoli nel 1974, fu un divertente tentativo di nascondere l’uomo dietro la narrazione della vita di un cavallo, provocando una sovrapposizione di coscienze e di destini che pare correre parallelo ma che si intreccia solido e potente. “Gli animali hanno sempre delle risorse”: non c’è verità più vera per un caporazza, per un uomo che, di mestiere, si occupa di loro e cerca di renderli il più vincenti possibile. Come se gli animali esistessero soltanto per la solidità delle loro gambe, per la potenza della loro cassa toracica, per l’attenzione che paiono trasmettere i loro occhi enormi.

Si comincia a raccontare il parto, la prima magia di un cavallo. Si prosegue con la descrizione di ogni successivo momento, dalla prima volta che il piccolo animale si solleva su quattro zampe, per proseguire con le prime controllate uscite dal box, il primo tentativo comandato di farlo innamorare. E poi si arriva alle prime gare, alle prime stagioni durante le quali si testa l’animale e si cerca di capire quanto, su di lui, si possa puntare per il futuro. E se ne raccontano poi le frustrazioni, le sconfitte, le delusioni patite sulle piste, sulle erbe dei circuiti, le corse spezzate seguite con apprensione e trasporto dagli spalti degli ippodromi, stagione dopo stagione, sperando sempre che la puntata non sia persa ma possa fruttare qualche lira, qualche soldo in più.

La narrazione prosegue con un’attenzione chirurgica ai termini, con un ricco vocabolario, acuto e calzante, in cui poche sono le parole e nessuna di queste è fuori posto. Un ricco vocabolario specialistico che non rende per nulla il racconto più distaccato ma che, anzi, lo potenzia di significato, e lo carica di valori e positività maggiori. Per tutto il racconto rimaniamo convinti che l’uomo domini il cavallo, che lo costringa a punizioni e a percorsi di crescita fors’anche estremi, assurdi. Per tutto il racconto pare evidente come l’uomo spinga e sfianchi, porti all’estremo e sopraffaccia ogni animale, per divertimento e senso si onnipotenza.

“Ma l’istinto, quando avverte il pericolo, vale più di un ragionamento”. La sapienza migliore, che l’uomo dovrebbe imparare, è pur sempre quella del cavallo, educato a correre, a sentire il pericolo incombere, a dover spingersi sempre oltre il proprio limite discreto. E alla fine si diventa consapevoli che anche i cavalli – forse – capiscono più di quanto all’uomo non sia sospetto. Oltre a tutto, al di là di tutto, l’uomo sospetta che la vita può essere chiara, manifesta, nota nel più profondo non soltanto a sé stesso ma anche agli animali. Perché il tempo non passa invano, niente può rimanere impunito; per nessuno: “Ma che la vita sia cambiata, forse lo sente più intensamente di me che sto a guardarlo dietro la staccionata”.

Categoria: Giulio Gasperini

“L’arte? Un serissimo modo per giocare”: ChronicaLibri intervista Luigi Imperato.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – La sua definizione dell’arte mi ha folgorato (e spiazzato). Cerchiamo sempre di incoronarla, di darle obiettivi e meriti a volte persino fin troppo pretenziosi. Spero la rendiamo altera. Sicché diventa antipatica, ostile. Pare che voglia discriminare. E invece è soltanto colpa di chi, tale arte, l’ha costruita e se n’è servito. Luigi Imperato, drammaturgo attore poeta (“Voce rauca di mare”, Editrice Zona), in questa bellissima intervista ci spiega come l’unica e vera arte sia quella che riesce a scherzare e a dissacrare. E sia, ancor più, quella che ci fa giocare; e divertire.

I nostri appena inaugurati anni Dieci stanno accelerando ancora più vertiginosamente degli anni Zero. Ci sono rumore, parole che si sovrappongono, fiati inutili, assedi di sillabe. “L’udito è offeso / da suono indiscreto / che si fa presente, / non richiesto, / pretende ascolto / solo perché, / senza ragione, / emesso”. Dalle tue poesie si evince chiaramente come tu opponga al rumore i tuoi silenzi, che “non sono assenza” e che sono coraggiosi ché “non hanno paura”. Come potremmo, secondo te, rendere tutto questo rumore meno molesto? O, addirittura, potremmo riuscire a produrne meno?

Sì, per me il silenzio è un valore. Mi accorgo però che non è semplice trovare chi condivida questa mia idea. Il silenzio viene valutato spesso come un dis-valore, in qualche caso addirittura un problema. Una persona silenziosa non viene “interpretata” come una persona che ascolta o che pensa, ma, in alcuni casi, come una persona con difficoltà. Questo secondo me è legato ai tempi del mondo moderno. Quello che conta oggi è arrivare subito al risultato, è mostrare subito le proprie carte. Se possibile prima di subito. La prima impressione è quella che conta e solo una loquacità vivace, pimpante, performativa è in grado di ammaliare, di conquistare, di affascinare in modo immediato. Il pensiero lento, il silenzio, la meditazione sono molto meno in linea con i tempi a cui siamo abituati. Sia chiaro che poi io non ho soluzioni in tasca, come non sono immune da contraddizioni. Io stesso sono completamente immerso nel mio tempo e io stesso sono affascinato dal ritmo, dalla velocità, dalla performance, dal talento. Mi confronto con questi temi in maniera quotidiana occupandomi di teatro, ma allo stesso tempo, quando posso, cerco di fermarmi e meditare sull’importanza dell’attesa, del risultato da raggiungere senza fretta, della bellezza dell’ascolto senza l’ansia di dover subito entrare in ogni discorso con il diktat del “fare bella figura”. Ecco forse un modo, per quanto parziale, per rendere il rumore meno rumoroso sarebbe fare un passo verso la consapevolezza del rumore. Va bene il social network, va bene il web 2.0, va bene il tablet… ma ogni tanto staccare la spina e rendersi conto che non c’è bisogno di tutto quel “cinguettio” continuo è già un piccolo passo avanti.

Siamo stati costretti a “cinguettare” molto, in effetti. L’afflusso di notizie è pari, in velocità, soltanto alla necessità che le notizie hanno di essere consumate. E anche le persone sono diventate soggette alla medesima scala di valori. Ma tu sembri suggerire diversi modelli di umanità: un umanità che parla “parole nate notturne per non farsi notare”, persone che riescano a stare dietro alla fragilità. Ed è eccezionale quest’ultimo augurio che fai al mondo. Di quale fragilità parli? È davvero possibile, in un mondo come il nostro, poter continuare a sospettare noi stessi di essere fragili? E, ancor più grave, mostrarla al resto del mondo?

Se medito sulla fragilità e su quale fragilità io non veda tutelata, mi viene in mente proprio la poesia. Non intendo solo il genere letterario ma la poesia come sinonimo di bellezza. La bellezza, per me, è qualcosa di delicato perché si regge su un confine sottile. È una sorta di soglia al di là della quale si nasconde qualcosa di diverso, non sempre senza valore, ma di diverso. Come teatrante e come autore compio il tentativo di percorrere quel confine delicato, sottilissimo. Sono sicuro di non essere ancora riuscito a fermarmi, anche solo una volta, proprio in quello spazio ristretto, ma sento la necessità di avere quel luogo là come mia meta. La bellezza, la poesia sono sì fragili, ma a loro modo sono un’arma potentissima. L’altro giorno ho rivisto un mio maestro, Michele Monetta (mimo, attore, regista) e lui ha concluso una sua presentazione citando delle parole di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”. Ecco quelle parole sento che fanno parte del mio bagaglio insieme a quelle con cui Italo Calvino chiude il suo “Le città invisibili” parlando dell’Inferno che ci circonda: “Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo e’ rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio”. Questa mi pare anche essere una risposta alla seconda parte della tua domanda. Non dobbiamo vergognarci di quella parte di noi non corrotta, che resiste all’inferno, che sa essere fragile, ma che ha dalla sua la forza della purezza. È un lavoro difficilissimo, che io, sia chiaro, non sono assolutamente in grado di fare fino in fondo. Eppure in qualche modo credo di esserne influenzato, credo che anche solo pochissime delle mie scelte siano state dettate da una sorta di resistenza ad un mondo mercato, ovvero quello che secondo me è realmente l’inferno. Là dove non conta l’uomo ma il sistema si sta sacrificando la complessità tipica dei sentimenti e si sta cedendo alla semplicità dei numeri. Ma forse mi sto allontanando troppo dalla tua domanda…

Non credo tu ti stia allontanando troppo, perché noi viviamo in un mondo che è più un sistema, come hai sottolineato anche tu. Un sistema dove noi siamo incastri, numeri, cifre e dove le facce, i volti, le storie, non sono tenuti in nessun conto. E tu hai trovato un bellissimo regalo, da fare agli uomini: ti auguri di, un giorno, “poter regalare agli uomini / la lentezza di uno sguardo”. E credo che la lentezza sia uno dei più bei regali si possano fare a sé stessi e agli altri. Ma dove va a finire, allora, la velocità? E dove va a finire, al contrario, quell’uomo che grida nel deserto, che “viaggia e tace / spaventato dalla sua voce rauca di mare”? È costretto al silenzio?

Mi piacerebbe che quella che chiami “velocità” fosse al servizio dell’uomo. Purtroppo qualche volta il congegno si inverte e l’uomo diventa uno strumento. Però notevoli sono le eccezioni. L’uso, per esempio, che alcuni artisti fanno della tecnologia ci fa rendere conto di come la “velocità” possa essere, qualora usata con intelligenza, un’arma a favore della ricerca di qualcosa di profondamente umano. E l’innovazione non aiuta l’uomo solo in campo culturale: qualche mese fa a San Giorgio a Cremano (Na) si è tenuta una sorta di giornata di confronto e progettazione sull’utilizzo di strumenti innovativi da porre al servizio delle pratiche del sociale. Si trattava di un Social Start Up, iniziativa interessante e che si ripete, che io sappia, in molte parti d’Italia. Questo è uno dei modi per far sì che la bellezza della velocità non entri in conflitto con quell’uomo che grida nel deserto e che anzi lo aiuti a non ridursi al silenzio. Un silenzio forzato ovviamente, perché oramai è palese che io amo un certo altro silenzio.

Sicché viriamo d’argomento e leggiamo questi tuoi versi: “La verità è che se avessi amato / con tutto l’amore che conosco, / mi avrebbero esiliato, / solitario abitatore del non concesso”. L’amore. Onnipresente forza, distruttiva e costruttiva. Cosa rappresenta l’amore? Qual è, secondo la poesia e l’idea di Luigi Imperato, la sua reale potenza? Il suo più profondo merito? Possiamo farci ancora affidamento, sull’amore?

Cambiamo domanda? Scherzo… L’amore… Davvero è uno degli argomenti più complessi di cui parlare. La poesia è un tentativo di parlarne appunto, ma è anche un tentativo di non scoprirsi. Pina Baush, la nota coreografa morta solo qualche anno fa, diceva che per lei era un continuo lottare tra la volontà di dire e quella di nascondere sé stessa. Questo era per lei la sua danza, questo è, a ben vedere, per me la mia poesia ma anche il mio teatro e i miei tentativi di narrazione in generale. Quando racconto una storia parlo di me, ma non facendo banalmente autobiografia, semplicemente portando nei personaggi parti del mio mondo, del mio modo di guardare a quel mondo. Tra gli oggetti emotivi che più mi tormentano, che più mi costringono a tenere lo sguardo fermo su di loro c’è l’amore. Ed è una danza… una lotta danzante tra quello che voglio e riesco a dire a proposito di questo sentimento e quello che invece non voglio dire, non so ammettere. Quel verso che citi è esattamente questo, un verso troppo esplicito per me, ma anche volutamente criptico. Non riuscirei mai ad aggiungervi una qualche spiegazione, proprio non ce la farei.

L’unica cosa che posso dire forse è che c’è un amore di cui si ha bisogno, ed è quello che fa battere il cuore, fa scorrere il sangue velocissimo come se avessi sempre dieci anni o poco più. C’è un amore bambino che non riesci mai a tradire fino in fondo… poi c’è un amore maturo, che cerca di fare i conti con la stabilità, con un certo modo di stare al mondo, ordinato, inquadrato… ma questo, lo ammetto, ancora non sono riuscito a capirlo fino in fondo. L’ordine e la stabilità mi sembrano in opposizione all’amore, ma ci sarà un modo e prometto che non appena lo scopro lo rendo pubblico.

Sapevo che l’argomento dell’amore sarebbe stato un po’ difficile, perché l’amore non è mai facile. Così come non è mai facile quadrare il dolore. Nella tua raccolta parli molto di dolore, lo declini in parecchie tipologie, dalla guerra (“Dormi, la guerra / è vicina”) a una sorta di esilio (“Sono pronto ad aspettarti. / Attendo l’esilio / per poter ricominciare”). Una “voce rauca” canta queste poesie, puntando a un luogo altrove, “Dove anche il dolore / diventa ricordo”. Come si fa maturare, dunque, il dolore? Dal dolore quali frutti si possono raccogliere?

Io penso che il dolore sia l’unico modo per maturare. La sofferenza è un percorso obbligatorio che ti permette di entrare in contatto con la realtà e di capirla fino in fondo. Tutto quello che c’è intorno a noi è problematico, difficile, forse proprio per questo affascinante e proprio per questo utile alla narrazione. Se non ci fosse il dolore, se tutto fosse perfetto non avremmo bisogno dell’arte. Quest’ultima per me è un modo meraviglioso per evadere dalla sofferenza ma ancor più per guardarla in faccia fino in fondo, per capirla, per essere pronti a reagire ad essa o solo a non soccombere. Anche la comicità, quella che io trovo interessante, ha a che fare sempre con un contrasto, un conflitto. I temi anche più grossolani come possono essere quelli del sesso e della merda creano un effetto comico immediato non a caso: parlano della parte animale dell’uomo e del suo pudore di essere bestia prima ancora che uomo, carne oltre che spirito. Vi è una ferita implicita alla base di tutto ciò che forse riguarda il sogno impossibile dell’immortalità e il suo contrasto con la finitezza del proprio corpo. Ed è quella ferita la vera cosa interessante per me. Cosa c’è di più tremendamente comico che scherzare sulla morte? E che cos’è l’arte se non un serissimo modo per scherzare, ancora meglio: giocare.

Sicché non rimane che capire che l’arte è un gioco. Il più tremendo, e serio, gioco umano.

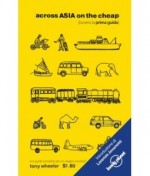

“Across Asia on the cheap”: quando i sogni costano poco.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Ogni sogno ha una partenza. E la partenza, di solito, è sempre il momento più difficile, quello più arduo. Tony e Maureen Wheeler decisero di partire: presero un anno sabbatico, nel 1972, come in quegli anni accadeva a molti: da Londra, a bordo di un minivan, raggiunsero l’Australia, attraversando tutta l’Asia, passando per Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India e il sud-est asiatico. Fu per rispondere a tutte le curiosità dei loro amici che decisero di scrivere un resoconto del viaggio, raccontando le proprie esperienze e mettendo a disposizione di tutti le scoperte e le informazioni che avevano raccolto. Era il 1973 quando fu pubblicata codesta rivoluzionaria guida, dal titolo emblematico nella sua puntuale prolissità: “Across Asia on the cheap: a complete guide to making the overland trip with minimum cost and hassles”; dove hassles sta, ovviamente, per ‘seccature’.

Viaggiare liberi, senza orpelli, senza percorsi prefissati né scadenze da rispettare. Viaggiare liberi, con il solo obbligo di obbedire a sé stessi e alle proprie casualità. Viaggiare liberi sapendo che il viaggio non è solo visitare i luoghi e fotografarsi con il loro sfondo, ma anche – e soprattutto – viaggiare è cogliere la ricchezza umana di ogni incontro e di ogni scontro. Fin da subito, da quella prima guida stampata e pinzata a casa, si caratterizzò lo stile particolare e unico che da sempre contraddistingue le loro guide. Note di colore, acuti commenti, ironie raffinate e descrizioni grottesche accompagnano il viaggiatore alla scoperta dei vari angolo della Terra, insieme a indicazioni precise sulle parti più tecniche del viaggio, da come procurarsi ai visti a quanti soldi portarsi e, soprattutto, a dove sistemarseli per non farseli rubare.

Da questa prima guida le Lonely Planet si affermarono come le migliori guide scritte sul campo, superando anche le polemiche nate nel 2008 quando un autore famoso, Thomas Kohnstamm, dichiarò di aver recensito luoghi e alberghi in cambio di favori (le beate mazzette!) e addirittura di aver inventato passi interi della Colombia per confezionar la guida, senza essersi mai mosso dalla poltrona di casa. Questo perché le guide Lonely Planet hanno fatto la storia del viaggio overland: il paradosso è che, adesso, ogni luogo si fregia della menzione nelle Lonely, diventando tutt’altro che conveniente e, per questo, contraddicendo lo spirito e la missione originaria delle guide stesse.

Da questa prima guida le Lonely Planet si affermarono come le migliori guide scritte sul campo, superando anche le polemiche nate nel 2008 quando un autore famoso, Thomas Kohnstamm, dichiarò di aver recensito luoghi e alberghi in cambio di favori (le beate mazzette!) e addirittura di aver inventato passi interi della Colombia per confezionar la guida, senza essersi mai mosso dalla poltrona di casa. Questo perché le guide Lonely Planet hanno fatto la storia del viaggio overland: il paradosso è che, adesso, ogni luogo si fregia della menzione nelle Lonely, diventando tutt’altro che conveniente e, per questo, contraddicendo lo spirito e la missione originaria delle guide stesse.

Al di là di queste polemiche attuali e recenti, il viaggio di Tony e Maureen Wheeler ha aperto la strada a una nuova concezione del viaggio, e dell’esplorazione del mondo. Di solito, nei viaggi, gli inconvenienti, le casualità che spesso sono a sfavore, vengon considerate sfortune, quasi delle noie. Tony e Maureen Wheeler ci insegnano che, tutto sommato, se non esistessero, il viaggio sarebbe l’occupazione più noiosa di questo mondo. E che non varrebbe neppure la pena di partire.

Evadendo coi libri e andando lontano.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – L’estate è stagione di viaggi, di lunghi altrove espansi, di geografie diverse. Ma le geografie comportano anche territori a rischio, in travaglio, in conflitto. E questa estate è anche quella delle Olimpiadi, otto anni dopo Pechino, a Londra. Per quest’estate consiglio libri per sognare, ma anche per viaggiare; libri per sapere e libri per meditare. Qualcheduno sarà difficile trovarlo, ma è tutto in perfetto stile vintage.

1. “Across Asia on the cheap” di Tony Wheeler (EDT)

2. “Pappagalli verdi” di Gino Strada (Feltrinelli)

3. “Korogocho” di Alex Zanotelli (Feltrinelli)

4. “In Patagonia” di Bruce Chatwin (Adelphi)

5. “La scrittrice abita qui” di Sandra Petrignani (Neri Pozza)

6. “Latinoamericana” di Ernesto Guevara (Feltrinelli)

7. “Quando Marte è in Capricorno” di Silvana La Spina (Rizzoli)

8. “Sporche guerre” di Ettore Mo (Rizzoli)

9. “Storia delle Olimpiadi” di Stefano Jacomuzzi, Giorgio Viberti, Paolo Viberti (SEI)

10. “Ai confini dell’orizzonte” di Ilaria Luzzana Caraci e Gaetano Ferro (Mursia)

Le poesie delle donne che creano l’estate.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Scipione, Caronte, Lucifero… Avranno anche nomi diversi, ma ogni anno arrivano, puntuali e crudeli. Le temperature si impennano, l’umidità stringe in una morsa e le vacanze diventano l’obiettivo primo per chiunque. Ma l’estate è anche una stagione colorata e densa di emozioni, una stagione di libertà e di sogni, nella quale spesso si compiono i cambiamenti ma che, vicina al suo finire, induce ai pensieri e alle riflessioni. È la stagione del riposo, delle pause di cuore e mente, ma è anche il preludio a ogni nuovo inizio e a ogni ritorno di responsabilità. Per i bambini, ad esempio, come ricorda Vivian Lamarque, finiva la scuola e cominciavano i giorni della colonia: “Alla stazione / prima di partire / un pompiere faceva l’appello. / Sedevamo sulle valigie / e i bambini dicevano alle mamme / guarda i bambini delle colonie”.

L’estate è la stagione del mare, dei ricordi che lui spinge a riva, dei tesori che ci concede: come, ad esempio, le conchiglie, che si raccolgono sul bagnasciuga e che, se avvicinate all’orecchio, paiono ritornarci, in altri altrove, la voce del loro mare. Margherita Guidacci conchiglia si finse, e pretese un suo ritorno all’origine: “Non a te appartengo sebbene nel cavo / della tua mano ora riposi, viandante; […] / Io compagna d’agili pesci e d’alghe / ebbi la vita dal grembo delle libere onde. […] / Perciò si duole in me l’antica patria e rimormora / assiduamente e ne sospira la mia anima marina, / mentre tu reggi il mio segreto sulla tua palma / e stupito vi pieghi il tuo orecchio straniero”. Katherine Mansfield, invece, la invoca come cantrice d’eterno, come voce del mito in terra di miti: “Ascolta: la conchiglia iridescente / canta nel mare, al più profondo. / Eternamente giace, e canta silenziosa”. L’estate è la stagione che svuota le città, che le spopola, le rende un deserto di suoni e voci. In pochi calpestano i marciapiedi, ci dice Vivian Lamarque, in pochi si incontrano agli angoli delle strade: rimangono pochi i suoi abitanti e gli altri si macchiano di piccoli grandi crimini, per la furia delle vacanze, per la furia del riposo: “Agosto ce ne andiamo / solo vi lasciamo Milano / vigilate voi, noi assenti / sulle nostre case eleganti / sui bei ladri distinti / sui governanti. / Noi ce ne andiamo, vi lasciamo / i nostri cani adorati / affamati assetati / […] / Vi lasciamo per compagnia / i nostri cani adorati / affamati assetati / e poi piccioni e piccioni / e sotto i piccioni / statue dai grandi nomi / statue rinomate / ma voi come vi chiamate? / Vi abbiamo tolto anche i nomi / nelle nostre città / vigilate voi, voi Persone / che chiamiamo Vù Cumprà”.

Ma l’estate è anche la stagione dei cieli chiari e delle notti dense di stelle, dei pianti delle comete, dei desideri espressi che chissà se prima o poi, nel resto della stagione, si esaudiranno o rimarranno speranze: triste l’estate evocata da Maria Luisa Spaziani, una stagione zuccherina e malinconica, perché il sole abbaglia, è vero, ma crea anche molta ombra: “Scorreva un vento caldo sugli abeti / tenebrosi da secoli, e portava / da fondali africani un grido lungo / come un corno da caccia. Solo il tonfo / delle pigne ritmava il suo ruggito / lontano, quasi musica, e rasente / il disco della luna, rari uccelli / notturni sciabolati sul confine / d’ombra e di luce qui da te giungevano / a portare messaggi che ora il tempo / mi esalta e mi confonde. Fu una notte / di aspettazione, e lento San Lorenzo / si annunciava con pianti di comete, / gigli che si sfogliavano nel buio, / senza mani a raccoglierli”.

E quando l’estate finisce rimane in bocca come un retrogusto amaro: le giornate si accorciano, i colori cambiano, si fanno meno soffocanti, e tutta la natura – secondo Emily Dickinson – pare addobbarsi: “L’acero sfoggia sciarpe più festose / ed il prato si veste di scarlatto – / per paura di essere fuori moda / voglio mettermi un ciondolo”. E la fine dell’estate comporta la fine della festa, la fine del movimento più frenetico: si torna, come dice Patrizia Cavalli, al riposo, alla rilassatezza dei gesti: “Tra un po’ tutti all’inferno. / Però per il momento / è finita l’estate. / Avanti, su, ai divani! / Ai divani! Ai divani!”.

“Il richiamo della strada” e le nostre distanze compresse.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – “Il mondo offre una fonte inesauribile d’ispirazione”. La mistica del viaggiatore sta tutta in questa frase, in questo concetto semplice quanto disarmante, sorprendente. Come racconta Sébastien Jallande nella sua piccola guida “Il richiamo della strada” (edito in Italia da EdicicloEditore nel 2011) il viaggiatore comincia il suo viaggio ben prima di partire. L’attesa, la preparazione, l’edificazione stessa del viaggio rappresentano vere e proprie tappe fondanti, oltreché obbligate. Perché il viaggio è preparazione, è formazione, è crescita; il viaggio è “un atto filosofico”. “Partire impone una presa di coscienza”: il considerare, cioè, di dover mettere in discussione tutto, di noi. Ogni nostra singola scelta, la direzione che, di volta in volta, dobbiamo calibrare ed eventualmente cambiare, ci inducono a confrontarci prima di tutto con noi stessi, con le nostre attese e le nostre pretese, con le fragilità e i punti di forza. “La vita è altrove”, come scrisse Kundera, e come Jallande pone come epigrafe della sua mistica del viaggiatore.

Si parte per conquistare un qualche orizzonte, si parte per dare un nome ad altre terre (un nome che sia tutto nostro, intimo e privato), per nutrire la propria aspirazione all’ignoto. E prima di partire mettiamo in conto le distanze che dovremmo percorrere, quei sentieri che creeranno la nostra mappa personale. Le distanze però, nella nostra contemporaneità, sono da reinventare perché si sono compresse, in qualche caso annullate. Non ci sono effettivamente più nomi da inventare né terre da battezzare. Oramai il mondo è squadernato in cartine e planisferi, è sondato da radar e GPS, è monitorato da internet e motori di ricerca. Oggi, più che in passato, quando l’emozione del grido “Terra!” defibrillava i cuori e sbizzarriva le menti, il viaggio ha senso solo se ripiegato sulla personalità che lo compie. Sul soggetto che lo vive. Sicché la geografia più importante non è né quella fisica né, tantomeno quella economica o politica: la geografia più stimolante (e quella più valida su cui puntare) è quella intima perché “appropriarsi di un luogo sconosciuto è anche sviluppare una rete di legami”. Ecco allora che la geografia si accompagna alla sociabilità, è una “mistica dell’incontro”, e non se ne può separare, non si può scindere né prescindere. Noi siamo gli artefici del mondo, del suo sviluppo, delle sue derive e dei suoi approdi; noi, come scrive Jallande, partecipiamo alla “sedimentazione del mondo”. Ci sono particolari, dettagli, brividi sui quali gli atlanti non dicono niente, per i quali non informano.

Il “partire è anche confrontarsi con ciò che ci viene negato”: è un continuo mettersi in gioco e screditare le opinioni altrui, nell’unico tentativo di cercarsi le proprie. L’unico compimento del viaggio, l’unico modo per analizzarlo e farlo gemmare e fruttificare, è il suo racconto. Perché la narrazione aiuta noi stessi e gli altri: “Ogni racconto è un dono per la memoria degli uomini” scrive Jallande. “Raccontare il proprio viaggio è quindi una forma di terapia contemporanea”, risponde a “un desiderio imperioso di mettere ordine in sé”. E rimane l’unico modo affinché il viaggio continui oltre il rientro. E ne fiorisca il significato.

Il “Proclama del fascino” alla fine dei giorni.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Era morto da una manciata di giorni. Si era spento, come tanti suoi amici, di AIDS, a Roma, in quella stessa città che lo aveva visto protagonista di magiche e irregolari notti. Era stato sepolto al Cimitero degli Acattolici, sotto la Piramide Cestia. Fu sepolto accanto all’amica, Amelia Rosselli, che si era suicidata poche settimane prima. Era il 1996: un anno tragico per la Roma letteraria (che a quel tempo ancora esisteva). Poche settimane dopo, nell’aprile, Arnoldo Modadori Editore pubblicò il suo addio al mondo: con “Proclama sul fascino” Dario Bellezza si separò dalla terra cantando un ultimo omaggio all’unica cosa che, oltre l’amore, aveva contato per lui, che gli aveva donato il potere di poetare: il fascino. Inteso come eros, come forza tellurica, potente e sferzante, che stimola gli uomini e impedisce loro di prostrarsi e inaridirsi. Tutto ha fascino, intorno all’uomo, anche tradire: “La verità è che tradire / ha fascino, violento e incorruttibile”. L’uomo vi è immerso, nel fascino, come fosse circondato da una cornice di perfezione: “Come debbo sparire dinanzi / alla bellezza del Creato!”. Il fascino, fin dai versi di “Morte segreta”, ha rappresentato in Bellezza un addendo fondamentale, che spesso si sommava alla morte, alla perdizione, alla putredine. Un compito gravoso, il suo, consapevole che “i poeti animali parlanti / sciagurano in bellezza versi / profumati – nessuno li legge, / nessuno li ascolta. Gridano / nel deserto la loro legge di gravità”.

Si separa dal mondo, Bellezza, da ogni oggetto che lo ha definito uomo. A cominciare dal telefono, “strumento libero / e appassionato di conversari / lugubri e obliqui, allegri / sin da ragazzo, adolescente / e più invano parlando d’amore / che di altro passai la vita / al telefono”. Si separò dal mondo, Bellezza, consapevole di stare per farlo, guardando la paura negli occhi; una paura con la quale conviveva dal 1987, una lotta impari, con un “male stupido”, che gli permetteva di contare i giorni, con la certezza che, presto o tardi, l’ultimo sarebbe arrivato: “Non si muore subito. / Si muore poco a poco / in ogni giornata, / impercettibilmente / in attesa di Lei”. Si sentiva peccatore, si sentiva parte dell’annuncio evangelico: “Chi non ha paura di morire / scagli la prima pietra: adoro / la lapidazione; così il sangue / non sarà più rosso e la morte / non sarà più nera”. Si separò dal mondo, Bellezza, ostaggio della solitudine: “E oggi il telefono / muto non riporta più nessuna / parola amica”. Ogni amico abbandonato, ogni spazio lasciato vuoto, riempito soltanto da un ennesimo dolore: “La sedia di paglia si è rotta, / ne conservo solo lo schienale. / Fu regalo di un amico defunto / ormai sparito, suicida, arrivato / nel buio calmo degli Inferi”. Si sveste persino del suo ruolo, quello poetico, del quale chiede ammenda, come se fosse l’unico, reale, più importante peccato di cui mondarsi per consegnarsi alla luce. E trova spazio anche la concessione del perdono, come un novello Cristo in croce prima dell’ultimo fiato: “Dio mi assolva i peccati capitali. / Quelli sessuali non sono né tali / né osceni reati da prigione, lager / o manicomio. Se sono un expoeta è / solo colpa mia. I critici li perdono”. L’unica certezza di fronte alla morte è, di medicea memoria, la fugacità del tempo migliore, quello più perfetto: “Fugace è la giovinezza / un soffio la maturità: / poi avanza tremando / vecchiaia e dura, dura / un’eternità”. L’eternità, per Bellezza e i suoi versi, però perdura. E ancora perdurerà.

“Neurosuite”: la poesia che rima con pazzia.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Alda Merini poetò la sua “Terra Santa”: quelle “mura di Gerico antica” che erano il limite tra sanità e follia (anche se confuse erano le parti, se chi dentro o chi fuori). Ma la pazzia, la pericolosità dei manicomi, la perversa pretesa di guarigione che lì si covava erano già state declinate in versi. Da tante. Soprattutto femmine. Una gemma è “Neurosuite”, della dimenticata Margherita Guidacci, edito nel 1970 da Neri Pozza.

La silloge è un attraversamento delle “acque oscure”, come le appella la Guidacci stessa, a partire dalla soglia d’ingresso, da quella “Sala d’attesa” che è anticamera dell’inferno. Sicché non è un caso se anche nella poesia della Guidacci compare Dante e il suo Minosse, declinato nella figura del (nemico) dottore: “Avvìnghiati Minosse, / cingiti con la coda / anche se noi non la possiamo scorgere / perché l’hai ben nascosta / sotto il camice bianco”. In realtà, non ha neppure importanza il luogo: “Ma cosa importa dove siamo / se, essendo quel che siamo, / in nessun luogo ci sentiamo salvi?”. Lì i pazienti “entrano e ricevono / […] / un nome greco per il loro male”. Lì dentro si muore, “sepolte le stelle, la luna, / abrogata l’alba, distrutto / ogni ricordo luminoso” non c’è più una scheggia di vita, una scintilla di forza, di dignità. Le sbarre recintano l’uomo, lo delimitano nello spazio e lo sviliscono nell’animo: proprio il luogo che dovremmo pensare più sicuro ci rende più spesso prigionieri. E ci viola, violento. Tutto diventa ostile, sospettabile, anche un carrello che “non si capisce bene se col tè o l’iniezione”. E l’animo si frantuma: “Questi cocci che furono anime / non ti dicono i loro segreti”, perché “il nostro crollo non finiva mai”. Nulla conforta, neppure le arance col chiasso del loro colore, neppure le visite nell’ora del passo, perché “la solitudine / è la peggiore compagnia / come la compagnia / è la peggiore solitudine”.

La Guidacci lascia anche spazio alla polemica politica, un elegante e delicato affondo ai legiferanti: “Avemmo troppo o troppo poco – / ed il vano rimpianto / di leggi più serene”. C’è spazio per la polemica medica, per le tecniche adoperate – in particolare l’elettrochoc – che trasforma i pazienti in martiri dai segni tangibili, come sanguinanti icone ortodosse, nella “traccia degli elettrodi”. E poi c’è la polemica sociale, data dall’incontro tra un ‘cittadino’ e un ‘reduce’: l’imbarazzo che ne deriva, l’inutilità della tangenza, quella “conversazione interrotta, l’inquieto sorriso”.

Secondo la Guidacci, il malato pretenderebbe soltanto la sua dignità, pretenderebbe di non essere un numero incasellato e archiviato ma di poter sfogliare i propri diritti, di fronte all’inibizione della propria vita (“Almeno sia la morte di mia scelta!”). Quel che è più agghiacciante, però, ci confida la Guidacci, è la totale impossibilità di guarire, per l’inutilità delle cure. Non c’è cura, infatti, nel manicomio; c’è soltanto posticipo dell’inevitabile: “Si levano i nostri demoni / e vanno ad aspettarci / un po’ più in là, verso l’alba”. Non c’è nessuno che conforta, nessuno che aiuta: “Insegneresti il volo / a una farfalla murata / in secoli d’ambra?”. La disperazione è pesante, la prospettiva funesta: “Qui tante tende sbattono, / tante porte si schiudono. / Balenano spiragli, / ma tutti danno sul vuoto”. Ma un po’ di speranza affiora, filtra tra queste pieghe disperate: siamo tutti come una giovane rondine che “ubbidisce al richiamo / d’altri cieli che ancora non vide”. Perché la peggior prigione siamo noi per noi stessi: “Tu confini con l’aria, / tocchi gli alberi, cogli i fiori, sei libera, / e sei tu stessa la tua prigione che cammina”.

“La vacanza delle donne” e l’inevitabilità della guerra.

ROMA – Come potrebbe cambiare una società se le donne smettessero di voler fare l’amore? Aristofane aveva provato a tratteggiarla, con le sue sagge donne, capeggiate da Lisistrata, che per convincere gli uomini a non far più la guerra negavano sé stesse e i dolci piaceri del talamo. Le donne di Luigi Compagnone, invece, non decidono arbitrariamente uno “sciopero” del sesso ma rimangono colpite come da un’epidemia che le fa placare le voglie e le fa, pudicamente, ritrarre di fronte ai loro doveri coniugali. “La vacanza delle donne”, edito per la prima volta nel 1954 e riproposto, nel 1999, da Avagliano Editore, è il racconto ironico e divertito della crisi di un paese, Melaria, descritto come una sorta di Utopia, di Città del Sole, dove la società era composta e civile, dove si badava “alle serene articolazioni della sintassi” e dove c’era “molta fatica d’amore”. Dove “le stesse pagine bianche degli annali non eran lì a indicare stagioni vissute in pace e decoro?”

Gli annali del paese, che Compagnone finge di consultare, non hanno mai registrato nulla che valesse la pena di annotare: “Le nascite e le morti, e qualche sporadico episodio di nessuna importanza”. Tutti hanno un impiego, tutti hanno una loro collocazione nella società. Nessuno ne è escluso, nessuno sente il bisogno di fuggirne. Gli uomini, nerboruti e passionali, pieni di fiduciosa speranza in sé stessi e nell’avvenire, trovano il compimento del loro orgoglio nel possedere le mogli, le quali parimenti si fanno luoghi di ritorno e sublimi approdi, senza nessuna malizia né svilimento umano. E all’improvviso, senza nessun preavviso né motivo, le donne cominciano a ritrarsi alle carezze e ai gesti dei mariti; principiano a nascondere il volto nel cuscino, a schermirsi e sottrarsi, a privare gli uomini del loro successo quotidiano.

E come sublimano, gli uomini, la loro inesauribile tensione sessuale? Nel modo che, più di tutti, è all’opposto: con la violenza. Cominciano, infatti, una serie inaspettate di violenze e di vandalismi, così inusuali per quella delizia di posto che era Melaria. Un uomo precipita da un balcone; un giovanetto viene aggredito “con innominabili intenzioni in una strada fuori mano”; la farmacia devastata; il convento minacciato di saccheggi e distruzioni; “e ovunque ubriacamenti e cazzotti, a rotoli il lavoro negli uffici amministrativi”. Il delicato equilibrio sul quale si muoveva tutta la cittadinanza era misteriosamente spezzato: la sconosciuta formula magica che lo preservava intatto e immacolato era svanita, nell’assurda assenza d’un nemico concreto con cui prendersela e a cui addossare la responsabilità. Sicché diventa naturale, in quest’accelerarsi di eventi, pensare di formare un esercito, accreditando titoli e promuovendo persone per le loro capacità, più che per il loro reale merito. E partire, delirando, verso un nemico inesistente, cercandolo chissà dove, chissà quanto lontano, chissà per quanto.

Tutto questo per colpa di una mancanza. Non di sesso, ovviamente; ma d’amore.

Avete mai notato “La bellezza dell’asino”?

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Shakespeare lo aveva fatto. Nella sua commedia forse più straordinaria, “Sogno di una notte di mezz’estate”, aveva addirittura costretto una fata, pur sotto incantesimo, a innamorarsi di una testa d’asino su un corpo di uomo. Pia Pera parte proprio da qui: da un amore che troppo spesso è onirico, perso tra i fumi della trasformazione, quando tutto il mondo si scontorna e, come vento, sposta le sabbie e modifica le dune. I racconti de “La bellezza dell’asino” (Marsilio, 1992) testimoniano proprio questo: quanto il mondo possa essere completamente diverso, persino capovolto, se osservato e analizzato da un’altra prospettiva, collaterale, finanche estraniante.

I sentimenti, gli amori, il sesso, le sensazioni possono pur essere sempre le medesime, ma si quantificano e significano diversamente, offrendoci magari un appiglio estraniato ed estraniante. Un gatto che parla della sua padrona modella come se lei fosse la sua amante, e facendoci credere di esserlo stato veramente, in carne e ossa. Una successione di lettere consequenziali ma pericolanti, in una sorta di “relazioni pericolose” degli anni Novanta. Una confessione dolorosa e lancinante, compromettente e invalidante dell’umanità intima e più profonda. Il mondo va così accelerato, così rutilante, da mozzare il fiato nei polmoni, da lasciarli sgonfi. E allora cosa c’è di meglio che riposarsi tra le parole, tra i pensieri che vengono modellati dalle sillabe, messe poi nero su bianco con la precisione chirurgica di un inchiostro che non si smarrisce e che compatta l’uomo, impedendogli di sciogliersi e perdersi. Tutti marionette siamo, tutti goffi fantocci che il destino (o, chi preferisce, il caso e la casualità) muove docilmente, plasma secondo le sue direttive, gestisce e smentisce. Ma non ci sono solo gli uomini ad avere importanza. Ci sono anche gli animali che pensano e si comportano come gli uomini, meglio di loro in qualche caso, dimostrando sia istinto che inarrestabile spirito di conservazione. I legami umani sono complessi e fragili, delicati nel loro equilibrio di parole non dette ma pensate, di voci compromesse e di destini riscattati.

Al centro di tutto, c’è comunque la bellezza; la bellezza che provoca indifferenza, sospetto nei confronti dell’altra umanità che respira e pulsa tutt’intorno; la bellezza contro la quale ci troviamo a combattere e vivere; la bellezza che non sempre incentiva, quasi mai si trova nei posti che ci aspetteremmo; la bellezza che comporta fatica, mette in gioco l’uomo, lo porta a scommettere persino contro sé stesso, attendendo la possibilità di un riscatto e di una riconversione sincera; la bellezza che lo motiva e lo sostanzia, lo giustifica e lo definisce, che lo compromette e, in qualche caso, lo divora e lo strazia. Qualcuna ha scritto che, forse, potrebbe pure salvarlo!

La bellezza c’è. Da qualche parte. E da qualche parte, ognuno di noi, la scova. Anche in un asino.